11. Tirando le fila del discorso (iniziato nella 1a parte):

1) il contenzioso giurisdizionale italiano si contraddistingue per un "tasso di litigiosità" (secondo la locuzione statistico-giudiziaria) particolarmente alto, che provoca un notevole flusso di cause in entrata che, in passato, non era stato smaltibile, dando luogo all'accumulo del c.d. "arretrato";

2) questo fenomeno precede "le" e si manifesta all'esterno "delle" regole processuali e dello svolgersi dello stesso processo: cioè nelle regole sostanziali che riconoscono i "diritti" dei cittadini;

3) le sue cause - che si concretizzano in una peculiare attitudine "sistemica" alla violazione di queste norme sostanziali (probabilmente perchè pongono standard "insostenibili" per la struttura italiana; ulteriore discorso lungo e complesso)-, come s'è visto, sono da ravvisarsi nella struttura produttiva italiana e nella evoluzione istituzionale della tutela sociale (per tutti gli italiani); dunque, complessivamente, in ragioni storiche e, da non trascurare, geomorfologiche connesse alle modalità di sviluppo (quindi, territoriali e urbanistiche), interagenti con la democrazia pluriclasse del dopoguerra.

Queste ragioni, già in sè, sconsiglierebbero la comparazione delle statistiche processuali con paesi che hanno realtà economico-territoriali diverse: proprio come per l'euro, adottare e perseguire uno standard unico crea essenzialmente danno.

Misurare l'influenza della struttura economica, istituzionale e geografica sul fenomeno del contenzioso giurisdizionale richiederebbe un modello statistico ed econometrico serio, che tenesse conto delle variabili sopra esposte, attribuendogli il corretto peso "ponderato" ed individuandone correttamente le interazioni.

Possiamo delinearne un esempio ponendo a confronto due realtà socio-politiche ed istituzionali, che almeno hanno il vantaggio di poter essere, più ragionevolmente, considerate omogenee (per dimensioni economiche e demografiche, per tradizionale connessione culturale e politica, per andamento e periodo storico di sviluppo industriale, e conseguentemente, per strutture costituzionali-amministrative): Italia e Francia.

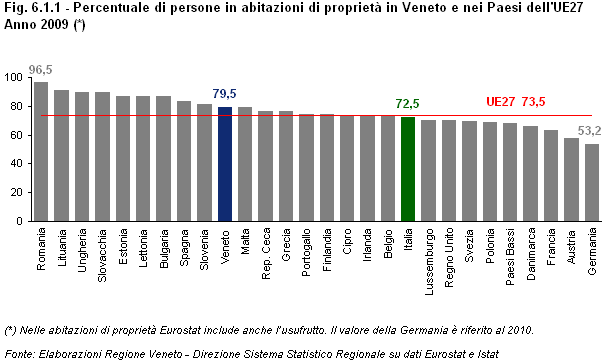

La Francia, ad es;, ha una percentuale di possesso di abitazioni nella popolazione nettamente inferiore a quella italiana: il 60% circa contro il 72,5 italiano (che, come da tabella, ha anche dei picchi regionali a livelli... o spagnoli). La differenza non è da poco.

Ed abbiamo visto come i fenomeni di diffusione della figura imprenditoriale e di quella di proprietario di immobili si intreccino e si combinino, specificamente e in base ad evidenti (ma non considerati) elementi normativi sostanziali e non processuali, ad accrescere la potenzialità e diffusione del contezioso giurisdizionale.

Misurare ad es, la correlazione di tali differenze socio-economiche - ed ovviamente di altre ancora-, nel tempo, con il rispettivo differenziale di nuove cause, registrabile in media annualmente (in Italia oltre 5300 contro circa 2800 in Francia), sarebbe un lavoro più serio che attaccarsi al...costo degli affitti dei tribunali o al numero di addetti amministrativi per giudice (od alla modesta differenza del numero di giudici, che, comunque, trascura la ragguardevole maggior produttività di quelli italiani).

Non ultimo, si dovrebbe tener conto anche di un fatto altamente tecnico-giuridico: il processo civile in Italia (il principale imputato) nasce dal modello c.d. "chiovendiano" (da Chiovenda, il maestro di Calamandrei), nel 1940.

Le numerose "novelle" al codice di procedura civile, intervenute negli ultimi decenni, sono state apportate nel tentativo di riprodurne la "vivezza" originaria (si voleva la "oralità" del processo, cioè la diretta apprensione di ragioni del contendere e prove in un'udienza ove i termini della controversia fossero completamente pre-conosciuti, con "immediatezza", dal decidente).

Ma questo tipo di processo, sicuramente più celere, suggestivo ed appagante per le aspirazioni della parte, implica un giudice che, in quel giorno d'udienza, si sia dedicato a quell'unica causa o, comunque, ad un numero molto limitato di cause: cosa impossibile dato il numero, in concreto manifestatosi nei decenni successivi al dopoguerra, delle nuove cause sopravvenute in ciascuna udienza (calendarizzata come "di prima comparizione").

Le numerose "novelle" al codice di procedura civile, intervenute negli ultimi decenni, sono state apportate nel tentativo di riprodurne la "vivezza" originaria (si voleva la "oralità" del processo, cioè la diretta apprensione di ragioni del contendere e prove in un'udienza ove i termini della controversia fossero completamente pre-conosciuti, con "immediatezza", dal decidente).

Ma questo tipo di processo, sicuramente più celere, suggestivo ed appagante per le aspirazioni della parte, implica un giudice che, in quel giorno d'udienza, si sia dedicato a quell'unica causa o, comunque, ad un numero molto limitato di cause: cosa impossibile dato il numero, in concreto manifestatosi nei decenni successivi al dopoguerra, delle nuove cause sopravvenute in ciascuna udienza (calendarizzata come "di prima comparizione").

In termini assoluti, poi, non è agevole individuare un tipo di processo che possa soddisfare la celerità, ma anche la bontà delle decisioni di fronte ad una simile quantità di controversie, continuamente riprodotte dal sistema socio-economico. Controversie che, inoltre, le fasi congiunturali di crisitendono, poi, naturalmente ad incrementare, con la diffusione delle insolvenze ed inadempienze di debitori e parti contrattuali: e con corrispondenti riflessi anche all'interno delle strutture familiari.

E' un pò come il problema del traffico: la congestione delle autostrade, così come della viabilità urbana giunge, com'è noto, a livelli parossisitici.

![]()

La viabilità intra ed extraurbana non fu adeguatamente riconsiderata e/o programmaticamente ridisegnata al tempo del tumultuoso sviluppo economico, come analogamente parcheggi e sistemi di trasporto pubblico; mancarono sufficienti previdenza e attenzione all'inevitabile crescita delle esigenze di mobilità "motorizzata". Se non altro perchè questi aspetti si configuravano come "esternalità" che le industrie coinvolte avevano il peso "politico" di poter evitare.

L'Italia configura così, pur in presenza del suo avanzato (forse troppo: non tutti avevano la "consapevolezza" di Lelio Basso o Mortati) sistema di Costituzione economica, un peculiare caso di "market failure", dovuta,- secondo l'approccio economico istituzionalista-, a esternalità e costi di transazione non tempestivamente stimati ed affrontati, che conduce ad un "government failure" (che è poi una capture, a sua volta compensata, per motivi di consenso di massa, da concessioni verso il "sociale" altrettanto non meditate ed armonizzate con le esigenze dello sviluppo).

Quando ad es; si costruì l'autostrada del Sole (cfr; capitolo 2), la si fece a due corsie. Dato il tasso di crescita del mercato interno delle automobili (id est: dei redditi) e delle esigenze industriali di trasporto (id est: soluzione prescelta sul piano economico), si poteva fin dall'inizio prevedere che occorresse fare tre corsie (e magari accoppiare una pianificazione del trasporto "non su gomma").

La viabilità intra ed extraurbana non fu adeguatamente riconsiderata e/o programmaticamente ridisegnata al tempo del tumultuoso sviluppo economico, come analogamente parcheggi e sistemi di trasporto pubblico; mancarono sufficienti previdenza e attenzione all'inevitabile crescita delle esigenze di mobilità "motorizzata". Se non altro perchè questi aspetti si configuravano come "esternalità" che le industrie coinvolte avevano il peso "politico" di poter evitare.

L'Italia configura così, pur in presenza del suo avanzato (forse troppo: non tutti avevano la "consapevolezza" di Lelio Basso o Mortati) sistema di Costituzione economica, un peculiare caso di "market failure", dovuta,- secondo l'approccio economico istituzionalista-, a esternalità e costi di transazione non tempestivamente stimati ed affrontati, che conduce ad un "government failure" (che è poi una capture, a sua volta compensata, per motivi di consenso di massa, da concessioni verso il "sociale" altrettanto non meditate ed armonizzate con le esigenze dello sviluppo).

Quando ad es; si costruì l'autostrada del Sole (cfr; capitolo 2), la si fece a due corsie. Dato il tasso di crescita del mercato interno delle automobili (id est: dei redditi) e delle esigenze industriali di trasporto (id est: soluzione prescelta sul piano economico), si poteva fin dall'inizio prevedere che occorresse fare tre corsie (e magari accoppiare una pianificazione del trasporto "non su gomma").

Il problema dunque, analogamente, è che la realtà socio-economica (nel caso della autostrade, si dice, la ingombrante immanenza della Fiat, col suo peso occupazionale e la sua influenza politica) assunse una precisa connotazione, e ciò era ragionevolmente prevedibile, ma le infrastrutture di servizio complementare, come in ultima analisi la stessa giustizia, non vennero concepite e poi adeguate in tempi corrispondenti.

Quando la "congestione" raggiunge livelli di ingestibilità, si ricorre ad interventi parziali, frammentati, difficili in pratica da attuare, per naturali limiti strutturali esogeni al sistema insufficiente implementato, e comunque costosi, fino al punto da non avere mai, - nel tempo, necessariamente ristretto, di un intervento correttivo adeguato e risolutivo-, le famose "risorse (finanziarie pubbliche) disponibili".

Il ripensamento di problemi del genere, giunge in epoche in cui l'istanza sociale per una soluzione è fortissima, ma, al tempo stesso, a cavallo tra gli anni '80 e '90, i "vincoli esterni" cominciano a far scendere la priorità di questi interventi verso il fondo delle scelte pubbliche: divenuto sempre più costoso il servizio del debito pubblico, a causa degli interessi sul deficit annuale affidati ai (virtuosi?) mercati finanziari, l'intervento pubblico si colloca su versanti che meglio appagano le esigenze di consenso elettorale della classe politica (ad es; assunzioni in settori non nevralgici dell'amministrazione o massicci sussidi "a pioggia" alle imprese per mantenere i livelli occupazionali, o, ancora, appalti di opere strategicamente legate a territori e gruppi di potere economico politicamente "ben visti").

Insomma, la struttura sociale non è stata corretta nella sua attitudine a produrre il maxi-contenzioso - sarebbe stato, e tutt'ora è, estremamente difficile farlo - e la infrastruttura di servizio (il processo, in senso fisico e funzionale) non viene ripensato strategicamente e coscientemente sulle reali dimensioni e cause del problema da risolvere.

Tutto questo, poi, viene avvertito esplicitamente come problema prioritario, s'è detto, solo allorchè il servizio della giustizia diviene cruciale NON PER GLI UTENTI ITALIANI, cittadini della Repubblica democratica, ma PER LE ESIGENZE DEGLI INVESTITORI STRANIERI....con la puzza sotto il naso, nel voler fare causa in Italia, dopo aver acquisito a prezzi stracciati le imprese italiane, depatrimonializzate dalle politichevalutarie e fiscali che lo stesso "potere sovranazionale del business" liberoscambista aveva imposto all'Italia in base ai ben noti trattati!

E' chiaro che se questa, ORA, è la spinta alla (ennesima) riforma, non si vuol tutelare, apertamente (lo si dice ormai senza reazione dell'opinione pubblica, stimolata al livore, come abbiamo visto, disinformato) l'interesse democratico del popolo italiano. Anzi, anche attraverso questa via, della riforma efficiente della giustizia, si vuol imporre il paradigma della "salvezza dall'estero", al prezzo della colonizzazione e desertificazione industriali.

Proviamo ad ipotizzare dei rimedi, almeno per "linee generali".

Su un piano logico, di inversione dei meccanismi strutturali, economici e sociali, correlati alle cause qui ipotizzate, la soluzione più immediata (quasi ovvia) si colloca pur sempre "a monte" del processo e della riforma delle norme processuali.

Infatti, quasi paradossalmente, si tratterebbe di:

a) mutare la Costituzione che si incentra sul principio lavoristico e sull'ampio riconoscimento dei diritti sociali diffusi di prestazione verso lo Stato, eliminando dalla scena l'attitudine popolare al risparmio ed alla proprietà diffusa;

b) liquidare il sistema delle PMI che dà luogo alla parallela diffusione delle prerogative imprenditoriali, ed alle relative situazioni di diritto e di obbligo, imputabili ad una classe così vasta di soggetti;

c) complementarmente, rendere più costoso l'accesso alla giustizia, in modo da scoraggiare il ricorso ad essa da parte dei titolari degli interessi economicamente "minori".

Ebbene, come può constatare ogni cittadino italiano, ed ancor più un qualsiasi operatore nel processo, questa è esattamente la linea di tendenza intrapresa. Che dunque, non può passare (se non in misura concretamente trascurabile), in aderenza alle realtà sostanziale del fenomeno, per la riforma delle regole processuali.

In verità, non c'è quasi nulla che le regole processuali possano fare per attenuare i problemi strutturali qui individuati: almeno, va detto, all'interno del processo di modello chiovendiano.

In verità, non c'è quasi nulla che le regole processuali possano fare per attenuare i problemi strutturali qui individuati: almeno, va detto, all'interno del processo di modello chiovendiano.

Un ripensamento efficace potrebbe consistere nella introduzione - che però andava fatta per tempo, come le tre corsie della A/1- di riti e figure speciali di giudice (certamente non nei modi individuati nell'ultima riforma della giustizia di de-giurisdizionalizzazione, affidati al volontarismo ed alla "fiducia" delle parti nella devoluzione agli stessi avvocati nella definizione delle cause). Ma i rimedi tecnico-processuali sarebbero (stati) da attuare in un modo e con una intensità direttamente crescenti, ancorchè in una fase transitoria di smaltimento, con il crescere del ritardo accumulato nel provvedere.

Solo che questo tipo di rimedi "endo-processuali" (in senso ampio), sono anche altrettanto costosi in termini di spesa pubblica, se veramente li si volessse perseguire.

Ma soldi non ce ne sono, astretti dai vincoli europei.

Solo che questo tipo di rimedi "endo-processuali" (in senso ampio), sono anche altrettanto costosi in termini di spesa pubblica, se veramente li si volessse perseguire.

Ma soldi non ce ne sono, astretti dai vincoli europei.

Insomma, la soluzione rimane quella "sostanziale" della destrutturazione, ma non (soltanto) della giurisdizione - che pure è allo stato perseguita e che si accentuerebbe con gli arbitrati, sulle massime controversie economiche, previsti da TTIP e TISA- quanto piuttosto del sistema istituzionale della democrazia costituzionale (e la vicenda della disattivazione della c.d Costituzione economica, ci dice che siamo già a buon punto).

Sempre dello stesso disegno "sostanziale" (cioè strutturale e non proprio delle procedure "serventi" del processo) si tratta: nell'assetto normativo sostanziale, infatti, così come, senza alternative, ci dicono, lo "impone l'€uropa, si liquida allo stesso modo la sostenibilità del sistema pensionistico come di quello sanitario.

E dunque: venuti meno i diritti di prestazione (pubblica e privata), viene meno la "pretesa" ed il suo indotto, cioè quel moltiplicatore di diritti- e di cause- che è la democrazia costituzionale del 1948 (o meglio la sua degenerazione per default delle esigenze di programmazione che essa imponeva).

E dunque: venuti meno i diritti di prestazione (pubblica e privata), viene meno la "pretesa" ed il suo indotto, cioè quel moltiplicatore di diritti- e di cause- che è la democrazia costituzionale del 1948 (o meglio la sua degenerazione per default delle esigenze di programmazione che essa imponeva).

Il nodo è sempre quello: al di là delle riforme organizzative e procedurali - quella del processo, così come quella della p.a., "semplificata"e ridotta nelle funzioni, nel potere di spesa così come nelle competenze del personale, a ruoli e retribuzione rigidamente bloccati sine die- è la sostanza del diritto, la sua proiezione sulla nostra identità di cittadini, che DEVE cambiare.

Perchè "lo vuole l'Europa" e, con essa, ogni potere sovranazionale impegnato nell'affermazione del modello liberista internazionalizzato, dispersivo, per sempre, della sovranità.

Inoltre,

Inoltre,