1. Alcuni assunti utilizzati come premessa per sviluppare il ragionamento sopra riportato, esigono un confronto coi dati macroeconomici reali offertici da Eurostat, OCSE o Ameco (banca dati della Commissione UE).

E questo anche in ordine alle "pensioni più generose al mondo" ed alla già avvenuta attenuazione dei trattamenti a un livello che non consenta di risparmiare ma solo di consumare(se va bene: v. infra, in rosso), una convinzione che presuppone la conoscenza del dato comparato sui trattamenti pro-capite, almeno all'interno della UE.

Per compiere tale verifica di coerenza tra asserzioni e realtà economica e fiscale, riportiamo qui e più sotto alcuni dati generali che paiono sfuggire al prof. Prosperetti, insieme a quelli più specifici del settore previdenziale:

2. Quindi rammentiamo i dati tratti da"...l'intervento del prof. Felice Roberto Pizzuti, docente La Sapienza Roma, colui che cura annualmente il cosiddetto Rapporto sullo Stato Sociale.

...

Specifica attenzione poi è stata data al fatto che nella maggior parte delle volte, in Italia (sui media), si diano numeri a caso, agglomerando assieme dati previdenziali uniti a quelli per le prestazioni sociali (che sono ben altra cosa).

Il dato che più mi ha colpito è stato un numero: 21 (o 24, v.infra), come i miliardi che lo Stato ogni anno incassa, dalla differenza (in attivo) fra entrate contributive (da leone fa il fondo dei precari, anche da me/noi finanziato) e prestazioni previdenziali (pensioni da lavoro, se non ho capito male). Quante manovre sono 21 miliardi? Vogliamo sommarle ai circa 100 di interessi sul debito pubblico? Quanto fa'?

Ecco, allora, a chi (stra)parla dicendo: "Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità", d'ora in avanti abbiamo anche un numero, +21mld, con cui rispondere prontamente.

Per chi volesse approfondire, qui anche un articolo relativo, e qui un excursus del professore su Sbilanciamoci...

"...ecco qui (tratto da uno degli articoli di Pizzuti appena linkati, ndr.) il passaggio:

"Anche in Italia si è verificata la stessa illusione statistica; attualmente la spesa sociale è pari al 28,4% del Pil, in linea con i valori medi europei.

Tuttavia, se confrontiamo il valore pro capite, il nostro paese registra un forte e crescente divario negativo: fatto pari a 100 il valore medio dell’Unione a 15 nel 1995, quell’anno il dato italiano era 84,1, ma da allora è calato fino a 75,8 del 2011.

In tutti i paesi europei, tranne l’Irlanda, la voce di spesa più importante è la previdenza (15,1% nell’EU-16); questa voce in Italia è pari al 18,8%, in Francia al 16,5% e in Germania al 13,6%.

La superiorità del nostro dato previdenziale di 3,7 punti rispetto alla media europea è tuttavia viziata da diverse disomogeneità presenti nelle statistiche.

I. Ad esempio, l’Eurostat include nella spesa pensionistica italiana i trattamenti di fine rapporto (pari all’1,7% del Pil) che non sono prestazioni pensionistiche.

II. C’è poi che le spese pensionistiche sono confrontate al lordo delle ritenute d’imposta, ma le uscite pubbliche sono quelle al netto.

Tuttavia, mentre in Italia le aliquote fiscali (sulle pensioni) sono le stesse che si applicano ai redditi da lavoro, per un ammontare trattenuto pari a circa il 2,5% del Pil, in altri paesi spesso sono inferiori e in Germania sono addirittura nulle, cosicché i confronti operati al lordo sovrastimano i nostri trasferimenti pensionistici che, in realtà, non sono affatto anomali.

In ogni caso, dopo le riforme del 1992 e 1995, fin dal 1998 il saldo tra le entrate contributive e le prestazioni previdenziali nette è sempre stato attivo; l’ultimo dato, del 2011, è di ben 24 miliardi di euro. Dunque, il nostro sistema pensionistico pubblico non grava sul bilancio pubblico, anzi lo migliora in misura consistente (pari a sei volte le entrate Imu sulla prima casa!)".

3. Sulla necessità che "gli istituti giuridici debbano adeguarsi ai mutamenti della realtà sociale" (quasi che fossero mutamenti naturalistici, come il verificarsi dei terremoti e delle alluvioni, la cui causazione, tra l'altro, ha effetti antropici tutt'altro che naturalistici e non prevenibili. Proprio come una crisi fiscale e demografica determinata dall'adozione di politiche deflazioniste del lavoro), rammentiamo:

"...il nodo che la Corte deve inevitabilmente sciogliere è un altro: si deve infatti, logicamente e giuridicamente, ritenere inaccettabile una continua riduzione dei diritti costituzionali, ancorati a norme inderogabili (in teoria, fino ad oggi), a mere pretese a tutela eventuale (se non "casuale"); vale a dire, la loro riduzione a posizioni soggettive organicamente affievolite dall'adesione all'Unione monetaria europea, in quanto aventi una tutela non più effettiva ma che sia soggetta;

![Collegamento permanente dell'immagine integrata]()

![Il PIL procapite italiano è calato in termini relativi dal 119% della media dell’UE 28 nel 2001 fino al 98% nel 2013. Tale calo ha caratterizzato anche Francia e Gran Bretagna e in misura minore la Spagna, che era invece cresciuta fino al 2007. La Germania invece, che aveva mantenuto un reddito procapite relativo sostanzialmente stabile dal 2000 al 2009, ha conseguito nel 2010-13 un consistente miglioramento.]()

![La produzione industriale italiana aveva mostrato una tendenza a un moderato calo nel 2000-2005, seguito da una fase di crescita nel 2005-2008, con trend di crescita più limitato rispetto alla media della zona euro. Dalla metà del 2008 fino ad aprile 2009 la produzione industriale è crollata da un massimo di 106 ad un minimo di 78, analogamente a quanto accaduto in tutto il mondo con la crisi finanziaria internazionale. Dalla seconda metà del 2009 alla metà del 2011 la produzione industriale ha recuperato circa il 40% di quanto aveva perso, tornando successivamente a calare.]()

a) nel suo complesso alla prevalenza del pareggio di bilancio stabilito dal "nuovo" art.81 Cost. (che equivale a dire alla prevalenza del c.d. fiscal compact), secondo un automatismo che svuota praticamente di contenuto tutelabile (cioè reintegrabile) l'intera gamma dei diritti costituzionali;

b) in alternativa, ad una discrezionalità della Corte, non prevista dalla Costituzione (intesa in senso sistematico), nel riscontrare i presupposti di questa prevalenza: una discrezionalità giuridicamente "imprevidibile", perchè operante su una molto opinabile gerachia fra i diritti costituzionali non più interpretati, appunto, sistematicamente, ma isolatamente considerati, e perciò ben difficilmente motivabile con coerenza. Altrettanto sistematica, infatti, dovrebbe essere la considerazione, da parte della Corte, dell'effetto complessivo, e reiterato costantemente nel tempo, delle manovre finanziarie che includono le singole norme devolute al suo sindacato: queste manovre, infatti, rientrano complessivamente nel tipo di correzione del sistema e del ciclo economico che, imposta dai vincoli europei, tende univocamente a stabilizzare un elevato livello di disoccupazione strutturale (cioè di "equilibrio", perseguito come riflesso della priorità inderogabile del tetto del 2% dell'inflazione), - pari al 10,5%- in funzione dell'inflazione considerata nell'UEM come di equilibrio "di pieno impiego".

Si tratta, con evidenza, di un obiettivo strutturale che non ha altra spiegazione "razionale" che quella del mantenimento della moneta unica in sé, e che rende ingiustificabili le stesse manovre alla luce del principio lavoristico a cui è informata l'intera Costituzione."

4. Ed infatti, bisogna almeno sapere questo:

5. Quindi, questo "adeguamento alla realtà sociale" degli istituti giuridici PREVISTI DALLA COSTITUZIONE, ben lungi dall'essere una necessità naturalistica, è il frutto di una scelta politica, imposta dalle politiche economiche e fiscali dettate dall'adesione alla moneta unica.

Non comprenderlo, non consente di impostare, nelle sue reali radici sostanziali (economiche e giuridiche, tra loro necessariamente intrecciate), il problema di legittimità costituzionale delle norme finanziarie, - di taglio della spesa o di inasprimento dell'imposizione fiscale-, assunte, come nel caso dell'adeguamento pensionistico, in nome dell'€uropa e della riduzione dell'indebitamento pubblico e, ancor più del pareggio di bilancio:

"Ci riferiamo all’art.97 Cost., “nuovo” comma 1, che, nel testo introdotto, (sempre dall’esercizio finanziario 2014), dall’art.2 della l.costituzionale 20 aprile 2012, n.1, recita: “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”.

![http://1.bp.blogspot.com/-5r-2uSaLHCU/VhVEtOJ0KpI/AAAAAAAAHu8/LH7FAxl5334/s1600/italia%2Bgrafico%2Bpercentuale%2Bdebito%2Bpil%2B1861%2B2015.jpg]()

![Avanzo primario e tasso di risparmio]()

![All’inizio degli anni duemila il tasso di risparmio e di investimento pubblico e privato erano sostanzialmente allineati in Italia, la crescita della quota di investimenti fino al 2007 non è stata accompagnata da una crescita proporzionale dei risparmi, rimasti sostanzialmente costanti. Con la prima recessione (2008-2009) i risparmi sono calati più fortemente degli investimenti, che hanno resistito meglio. Durante la seconda recessione invece si è registrato un nuovo calo degli investimenti, mentre aumentava il risparmio precauzionale. Dal 2013 i risparmi sono tornati maggiori rispetto agli investimenti ma ad un livello radicalmente più basso per entrambi rispetto a quello pre crisi (nel 2014 18,3% di propensione al risparmio contro il 16,5% di propensione all’investimento).]()

7. Spieghiamoci meglio: in linea logica, il debito si stabilizza in rapporto al PIL (cioè il rapporto non cresce più oltre una certa soglia), allorchè esista un certo livello di crescita del PIL “nominale” prossimo “allo”, (o ovviamente maggiore “dello”), stesso livello dell’indebitamento (c.d. deficit) in rapporto al PIL (crescente); e ciò, anche scontando un certo crescente onere degli interessi (che tenderà a scemare solo in caso di crescita), via via che ci si approssima alla “situazione di stabilizzazione” (matematica). Questa dinamica, in sé, rende il “debito pubblico” sostenibile.

E’ chiaro che non ha alcun senso porre un limite, “retroattivo” e “astratto”, alla stabilizzazione di tale rapporto debito/PIL, assumendolo, come il trattato di Maastricht, in una arbitraria misura del 60%, che in sé non è affatto collegata ad alcuna garanzia di sostenibilità del debito, né tantomeno ad una stabilità finanziaria univocamente prevedibile, trascurando del tutto l’aspetto della compatibilità di ciò con la concomitante crescita."

La disposizione pone una serie pressocchè infinita di problemi di ordine costituzionale. Si pensi solo che “l’equilibrio dei bilanci”, se assunto come pareggio, o anche solo riduzione dell’indebitamento al livello -0,5 punti di PIL, stabilito dall’ordinamento dell’Unione europea, in base alla dottrina economica di gran lunga prevalente (che verrà più oltre esaminata più in dettaglio), non ha alcuna univoca correlazione con la “sostenibilità del debito pubblico”, che dipende piuttosto dal livello di crescita del PIL in relazione alla dinamica dello stesso indebitamento annuale.[4]

Questa chiara relazione tra crescita e sostenibilità del debito (che modifica nel lungo periodo il rapporto deficit/PIL e rende scientificamente irrilevante considerare staticamente l’ammontare assoluto del debito stesso), non solo proietta l’ombra della incostituzionalità sulle leggi che, in precedenza, in situazione di stagnazione o diminuzione del PIL, abbiano perseguito la riduzione dell’indebitamento, ma fa emergere un’aporia all’interno dello stesso art.97 nuovo testo.

Si prospetta, cioè, un conflitto tra simultanei enunciati costituzionali risolvibile solo accedendo a una “peculiare” teoria economica, i cui effetti, però, come vedremo, non solo stanno producendo dati macroeconomici contrari alla finalità di raggiungere la sostenibilità del debito o, quantomeno, alla sua stabile riduzione, ma che, com’è comprovabile dai rilievi effettuati dalla pressoché unanime platea degli economisti più prestigiosi, non ha mai sortito effetti utili ai fini della “stabilità finanziaria”, (di cui la sostenibilità del debito sarebbe, in assunto, frettolosamente costituzionalizzato, uno strumento “prioritario”).

Notare: nella storia economica italiana, innalzamenti del debito pubblico comparabili a quello derivante PROPRIO dalle politiche €uro-imposte di raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio (cioè a partire dalla seconda metà del 2011), si sono avute in concomitanza con:

a) la prima guerra mondiale;

b) la crisi del '29 (ma per recuperare la crescita non per precipitare nella recessione-stagnazione);

c) la seconda guerra mondiale;

d) come ben si "evince" dal grafico, il divorzio tesoro-bankitalia, cioè per un fenomeno di drastico aumento degli interessi sul debito pubblico, successivo al 1981 e, comunque, si diceva, necessitato dall'adesione allo SME, prima manifestazione di vincolo esterno monetaria europeo (tant'è che il picco cessa proprio con l'uscita italiana da tale "sistema").

Anche se, poi, la prosecuzione dell'aggiustamento verso il basso del rapporto debito/PIL è stata ottenuta a costo di privatizzazioni e manovre finanziarie che hanno pesantemente limitato la crescita e la capacità industriale italiane, in virtù del perseguimento del c.d. avanzo primario di pubblico bilancio.

6. Questi i dati e gli effetti del saldo primario così virtuoso e "generoso":

La limitazione del deficit - e quindi del risparmio, di cui le pensioni sono un fondamentale aspetto in conseguenza dei comportamenti di spesa mantenibili durante la vita lavorativa!-e il costante mantenimento di un saldo primario, infatti, non sono senza effetto, sulla produzione industriale, e sull'evidente stagnazione-riduzione strutturale degli investimenti.

La produzione stagna costantemente in conseguenza dell'adesione all'euro, divergendo da quella degli altri Stati aderenti all'area, proprio per effetto di più drastiche politiche di bilancio (inclusive di ben due riforme pensionistiche anteriori a quella "Fornero"); e questo indipendentemente dalla crisi del 2008;

![La produzione industriale italiana aveva mostrato una tendenza a un moderato calo nel 2000-2005, seguito da una fase di crescita nel 2005-2008, con trend di crescita più limitato rispetto alla media della zona euro. Dalla metà del 2008 fino ad aprile 2009 la produzione industriale è crollata da un massimo di 106 ad un minimo di 78, analogamente a quanto accaduto in tutto il mondo con la crisi finanziaria internazionale. Dalla seconda metà del 2009 alla metà del 2011 la produzione industriale ha recuperato circa il 40% di quanto aveva perso, tornando successivamente a calare.]()

7. Spieghiamoci meglio: in linea logica, il debito si stabilizza in rapporto al PIL (cioè il rapporto non cresce più oltre una certa soglia), allorchè esista un certo livello di crescita del PIL “nominale” prossimo “allo”, (o ovviamente maggiore “dello”), stesso livello dell’indebitamento (c.d. deficit) in rapporto al PIL (crescente); e ciò, anche scontando un certo crescente onere degli interessi (che tenderà a scemare solo in caso di crescita), via via che ci si approssima alla “situazione di stabilizzazione” (matematica). Questa dinamica, in sé, rende il “debito pubblico” sostenibile.

E’ chiaro che non ha alcun senso porre un limite, “retroattivo” e “astratto”, alla stabilizzazione di tale rapporto debito/PIL, assumendolo, come il trattato di Maastricht, in una arbitraria misura del 60%, che in sé non è affatto collegata ad alcuna garanzia di sostenibilità del debito, né tantomeno ad una stabilità finanziaria univocamente prevedibile, trascurando del tutto l’aspetto della compatibilità di ciò con la concomitante crescita."

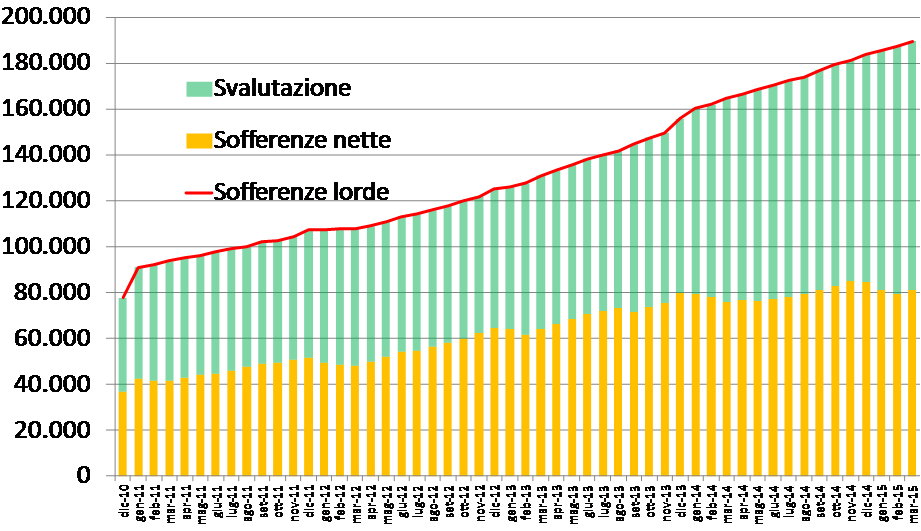

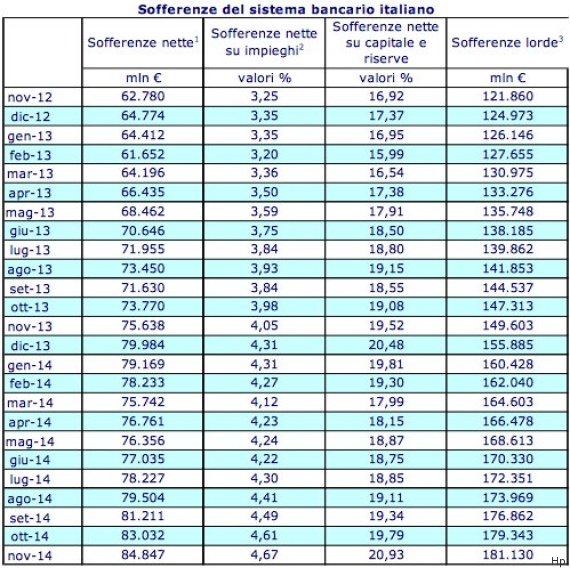

8. Quanto, infatti, la stabilità finanziaria sia raggiungibile attraverso politiche fiscali che, - tagliando la spesa pubblica, inclusa (anzi, principalmente) quella previdenziale, strutturando un'alta disoccupazione, e quindi distruggendo la domanda interna-, portino al fenomeno di insolvenze diffuse (delle famiglie, per crediti al consumo e immobiliari non più restituibili, e delle imprese, per calo dei fatturati e degli incassi da parte dei propri debitori), lo stiamo constatando in questi giorni.

9. Ma quelli che non restituiscono ("incagliano"), non coincidono, in origine, con quelli che successivamente divengono vittime del credit crunch e IN CONSEGUENZA DI CIO', POI, NON POSSONO PIU' PAGARE:

"Perchè, a dirla tutta, la gran parte delle sofferenze, (secondo i calcoli della CGIA di Mestre), è attribuibile alle grandi imprese, cioè al primo 10%, per dimensioni, dei debitori bancari:

"...quasi l’80% dei prestiti bancari va alle grandi imprese che, nonostante siano ridotte numericamente al lumicino, possono contare su un rapporto privilegiato nei confronti degli istituti di credito del Paese."

Dice Bortolussi, segretario della stessa CGIA:

“Appare evidente, salvo forse qualche rara eccezione – prosegue Giuseppe Bortolussi della CGIA di Mestre – che questo 10% di maggiori affidati non sono certo piccoli imprenditori o famiglie o lavoratori autonomi, ma quasi esclusivamente grandi società o gruppi industriali. E visto che il trend delle sofferenze a carico dei maggiori affidati degli ultimi anni è passato dal 72,8% del 2000 al 78,8% del primo trimestre di quest’anno, possiamo dire che le banche italiane ormai sono molto condizionate dalle grandi imprese. Queste ultime sono quelle che ricevono i maggiori finanziamenti e per contro presentano i tassi di insolvenza più elevati. Non vorremmo che questa anomalia fosse dovuta al fatto che nella grande maggioranza dei casi nei Consigli di Amministrazione dei più importanti istituti di credito italiani sono presenti proprio questi grandi imprenditori o manager a loro molto vicini”".

"...rimane il fatto che EBA&co., e certamente la BCE, e tutti i paesi "promotori" entusiasti dell'Unione bancaria, ben sapevano che il problemino non poteva non risiedere nella esigenza di ricapitalizzazione, determinata dalla "distruzione della domanda interna" che serviva SOLO a conservare l'euro contro ogni evidenza e contro ogni logica economica di sviluppo, non solo del credito ma della stessa crescita, della occupazione, del livello dei redditi e quindi, della generale solvibilità di tutti i possibili debitori.

E, infatti, le esigenze di ricapitalizzaione derivavano dalla ben nota, ai controllori e ai promotori dell'Unione bancaria, diffusione dei non performing loans crescentemente gravanti sui bilanci della banche dell'eurozona".

![http://www.controcopertina.com/wp-content/uploads/2013/11/mario-monti-cnn.jpg]()

E, dunque, si può continuare a dire che, in Italia, il problema sono le pensioni più generose del mondo, (anche prescindendo dai dati che ci dicono chiaramente che ciò non è vero)?

Ma in fondo (p.9), è tutto collegato...e non certo conformemente alla Costituzione...

E comunque, continuare a tagliare le pensioni, in godimento, come quelle ancora da percepire (forse), considerate le basi di retribuzione deflazionate della sempre più scarsa "popolazione attiva" (legalmente residente), non farà che aumentare i non performing loans e la prospettiva di bail-in, in contagio sistemico; e bail-in, parrà pure una parola inglese poco comprensibile, ma conduce ad un'altra che, chissà perché, gli italiani capiscono al volo:

BANK-RUN!

STAT: LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DI OTTOBRE 2015Il tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-24 anni, ovvero l'incidenza dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, si attesta al 39,8% dal 39,4%.GRAFICO - Curva degli occupati ottobre 2014 - ottobre 2015 (fonte ...

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

ISTAT: LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DI OTTOBRE 2015Il tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-24 anni, ovvero l'incidenza dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, si attesta al 39,8% dal 39,4%.GRAFICO - Curva degli occupati ottobre 2014 - ottobre 2015 (fonte ...

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

ISTAT: LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DI OTTOBRE 2015Il tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-24 anni, ovvero l'incidenza dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, si attesta al 39,8% dal 39,4%.GRAFICO - Curva degli occupati ottobre 2014 - ottobre 2015 (fonte ...

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

GRAFICO - Curva degli occupati ottobre 2014 - ottobre 2015 (fonte comunicato ISTAT): ...

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1

Leggi tutto: http://www.soldionline.it/notizie/macroeconomia/occupati-italia-scende-il-tasso-di-disoccupazione-e-quello-di-occupazione-a-ottobre?cp=1