Il post di Sofia che vi proponiamo non esige una lunga introduzione, data la vastità della materia affrontata e la sua coerenza con l'analisi economica del diritto pubblico portata avanti in questa sede: la sua integrazione è stata compiuta mediante i pertinenti links al blog. Buona lettura!

1. Dalla modifica dell’art. 18 alla pronuncia della Cassazione 25201/2016.

Si ricorderà che con tale "prima" riforma dell'art. 18, l. n. 300/1970, realizzata tramite l'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, sono state graduate le tutele applicabili al licenziamento disciplinare illegittimo — e, più in generale, al recesso illegittimo — e, consequenzialmente, il giudice è tenuto dapprima a verificare se il comportamento del lavoratore integri una giusta causa di licenziamento, alla luce delle nozioni di cui all'art. 2119 c.c. e all'art. 3, l. n. 604/1966 e, una volta accertata l'illegittimità del recesso, ad individuare la tutela da applicare al lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18, l. n. 300/1970 (limitando a ipotesi residuali ed eccezionali la "reintegra"). Quarantotto aveva anticipato che la nuova formulazione dell’art. 18, introducendo il legittimo licenziamento individuale per "motivi economici" ("oggettivo"), cioè dovuto a (praticamente insindacabili) esigenze organizzative dell'impresa, comportasse una gravosa "inversione dell'onere della prova" proprio nella sfera di fatti di cui, al lavoratore, sarebbe stata preclusa la minima conoscibilità, arrestando i poteri istruttori del giudice di fronte a un ben formulato "aziendalorum". Sarebbe stato, cioè, il lavoratore a dover dimostrare, nella disciplina allora introdotta e poi aggravata dal jobs act, nei casi in cui fosse ipotizzabile, il carattere discriminatorio, la natura disciplinare "dissimulata", ovvero la "manifesta" insussistenza dei fatti; più concretamente, poi, qualunque ragione "economico-aziendale", e quindi attinente alla necessità di riorganizzare o innovare, sarebbe stata probabilmente considerata valida "fino a prova contraria", e tale prova si sarebbe scontrata con la generica e impenetrabile (alla normale expertise del giudice) allegazione di esigenze tecnico-aziendali da parte del datore di lavoro.

1.1. La pronuncia della Cassazione n. 25201 del 7.12.2016 conferma tale analisi e pare andare anche oltre nel percorso prescelto coinvolgendo una "rilettura" dello stesso ruolo dell'iniziativa economica nell'ambito dei rapporti sociali, prima ancora che interni alla stessa impresa (probabilmente in vista di future applicazioni dell'ulteriore restrizione apportata dall'art.18 dal c.d. "jobs act", cioè accompagnando una revisione sistemica dei rapporti tra imprese e lavoro). Infatti, l’onere della prova non solo è invertito a discapito del lavoratore, ma sin anche eliminato laddove dovesse ancora residualmente gravare sul datore di lavoro e ciò avviene attraverso un'interpretazione "novativa" dell’art. 41 Cost. (ben lontana da quanto i Costituenti avevano inteso), in base alla quale la libertà di iniziativa economica giustifica qualunque decisione relativa alla gestione e all’assetto dell’impresa; e ciò, sia che attenga al superamento di una fase di crisi economica (già considerata dalla disciplina dei "licenziamenti collettivi"), sia, in modo ben più esteso ed intenso, che tale decisione gestionale attenga ad una presunta miglior organizzazione dell'impresa, bastando l'enunciazione del fine di voler a conservare o migliorare la propria posizione di mercato (e potendo illimitatamente coinvolgere, in tal modo, qualsiasi posizione di lavoro individuale).

1.2. Dall’art. 41 Cost. quindi, la Cassazione fa derivare un potere così ampio (con relative scelte di merito gestionali su cui il Giudice non potrebbe in alcun modo interferire) che giunge a ricomprendere anche la decisione di eliminare singoli dipendenti divenuti superflui, esattamente come qualunque altro mezzo di produzione/merce immesso nel ciclo produttivo.

Se poi, da tali scelte, emerge come principale la finalità giustificativa (tutt'altro che nascosta) di mantenere o massimizzare il livello di profitto, - e non quella, (in precedenza considerata dalla disciplina sui licenziamenti economici collettivi), di costitituire un rimedio "di ultima istanza" ad una crisi congiunturale del settore o dell'intera economia nazionale, in connessione alla ben diversa prospettiva di conservare l'esistenza dell'impresa e di rimanere sul mercato -, questo rimane solo un dettaglio.

Comunque, afferma la Cassazione, nella vera "innovazione sistemica" che caratterizza il decisum, questa diversa e praticamente illimitata, (anche in quanto praticamente insindacabile), finalità del licenziamento, risulterebbe assolutamente legittima, perché questo rispecchierebbe le regole del mercato di cui l’imprenditore si assume il relativo rischio.

1.3. Solo per completezza va evidenziato che, nel caso esaminato, il datore di lavoro era una impresa con un fatturato di circa 10 milioni di euro l’anno, che aveva licenziato un solo dipendente(adducendo la necessità di soppressionedellacaricadidirettoreoperativodovuto all'esigenza tecnica di rendere più snella la cd. catena di comando e quindi la gestione aziendale).

Viene quindi da domandarsi se effettivamente la riorganizzazione potesse essere effettuata solo e soltanto licenziando il dipendente. Questione su cui, tra l’altro, il Giudice era tenuto ad indagare, dovendosi ritenere che il potere di accertamento istruttorio sussista sempre quando si tratta di accertare la veridicità-manifesta logicità delle motivazioni addotte dal datore di lavoro (dovendo, il Giudice, perseguire in primis il bene superiore costituzionalmente garantito, almeno finora, della tutela del lavoratore), proprio sul piano dell'onere della prova che incomberebbe comunque "a chi afferma".

L'accertamento della veridicità e, in stretta connessione, della logicità, di immediata percezione, delle motivazioni "economiche" addotte in sede di relativo licenziamento individuale, infatti, si estendono naturalmente a definire uno scenario di "fatti", ordinariamente conoscibili all'interno del processo.

Tra questi, oltretutto, vi sono elementi storico-aziendali di varia natura, che possono rendere il licenziamento quantomeno contraddittorio, in termini di lealtà cooperativa dell'imprenditore con il sistema pubblici di "incentivazione": si pensi alle imprese che addivengono ad accordi con gli enti locali, o con organismi coinvolgenti vari livelli territoriali di governo, per ottenere finanziamenti pubblici all’apertura e all’esercizio di determinate attività sul territorio in cambio dell’impegno a mantenere determinati livelli occupazionali.

1.4. La decisione della Corte di Cassazione, invece, recepisce quelle che erano state le argomentazioni dell’impresa che riassumevano pedissequamente un più recente orientamento giurisprudenziale a cui la Cassazione dichiara espressamente di aderire “al fine di consolidarlo” (rispetto all’orientamento giurisprudenziale degli anni passati che, invece, era maggiormente e costituzionalmente orientato alla tutela del lavoratore).

In base all’orientamento ora recepito, non risulta (più) legittimo far derivare dall’art. 41 il principioper il quale l'organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisca un dato modificabile solo in presenza di un andamento negativo dell'impresa: divengono ora rilevanti i fini di una più proficua configurazione dell'apparato produttivo, dandosi preminente rilievo al naturale interesse, del datore di lavoro, ad ottimizzare l'efficienza e la competitività (Cass. n. 10672 del _ 2007; Cass. n. 12094 del 2007, Cass.n.9310del2001).

Secondo la Cassazione, infatti, in termini microeconomici, nel lungo periodo e in un regime di concorrenza, l'impresa che ha il maggior costo unitario di produzione è destinata ad essere espulsa dal mercato" (Cass. n. 13516 del 2016; Cass. n. 15082 del 2016). Da qui l’opportunità di licenziare anche un singolo dipendente soprattutto se tale mancato licenziamento potrebbe compromettere la stabilità del posto di lavoro di tutti gli altri dipendenti. Senza indagare, peraltro, il perché tale costo unitario dell'unità produttiva possa essersi innalzato, coinvolgendo l'intero sistema economico nazionale, magari per ragioni fiscali, valutarie e monetarie e, quindi, in un quadro macroeconomico - e di cedimento della domanda interna- che non può essere percepito e compreso a livello "micro".

1.5. Risolvendo il problema dell'efficienza e del CLUP (e quindi della "produttività), in termini microeconomici, - senza porsi il problema se questa situazione possa essere "sistemica" e, dunque, applicabile ad ogni settore produttivo e giustificare in ogni caso qualsiasi licenziamento individuale, la Cassazione afferma che sarebbe addirittura incompatibile con l'art. 41 co. 1° Cost. l'assunto secondo cui il datore di lavoro dovrebbe provare la necessità della contrazione dei costi e, quindi, l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato: dovrebbe essere sufficiente una sua autonoma scelta in tal senso. Per l'appunto, da un lato, non sarebbe possibile distinguere, quanto alle ragioni economiche a sostegno della decisione imprenditoriale "tra quelle determinate da fattori esterni all'impresa, o di mercato, e quelle inerenti alla gestione dell'impresa, o volte ad una organizzazione più conveniente per un incremento del profitto" (Cass. n. 5777 del 2003) e, dall’altro, anche ove fosse possibile, non spetta al giudice entrare nel merito delle decisioni assunte dall’imprenditore(Cass. n. 23620 del 2015).

1.6. Secondo la Cassazione, inoltre, il principio della extrema ratio secondo cui la scelta che legittima l'uso del licenziamento dovrebbe essere "socialmente opportuna" non è “costituzionalmente imposta”. In assenza dì una specifica indicazione normativa, la tutela del lavoro garantita dalla Costituzione non consente di ritenere precettivamente imposto che, nel dilemma tra una migliore gestione aziendale ed il recesso da un singolo rapporto di lavoro, l'imprenditore possa optare per la seconda soluzione solo a condizione che debba fare fronte a sfavorevoli e non contingenti situazioni di crisi.

La Cassazione, poi, pare suggerire anche uno specifico tracciato al legislatore ove aggiunge che l'art. 41, co. 3, Cost., riserva al legislatore il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nella scelta tra una più efficiente gestione aziendale ed il sacrificio di una singola posizione lavorativa, il legislatore non necessariamente deve seguire la strada di inibire il licenziamento individuale, ma potrebbe anche diversamente ritenere che l'interesse collettivo dell'occupazione possa essere meglio perseguito salvaguardando la capacità gestionale delle Impresedi fare fronte alla concorrenza nei mercati e che il beneficio attuale per un lavoratore a detrimento dell'efficienza produttiva possa piuttosto tradursi in un pregiudizio futuro per un numero maggiore di essi.

Fermo restando il vincolo invalicabile per cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, essa "è libera" (art. 41, co. 1, Cost.) e, quindi, spetta all'imprenditore stabilire la dimensione occupazionale dell'azienda, evidentemente al fine di perseguire il profitto (che è lo scopo lecito per il quale intraprende).

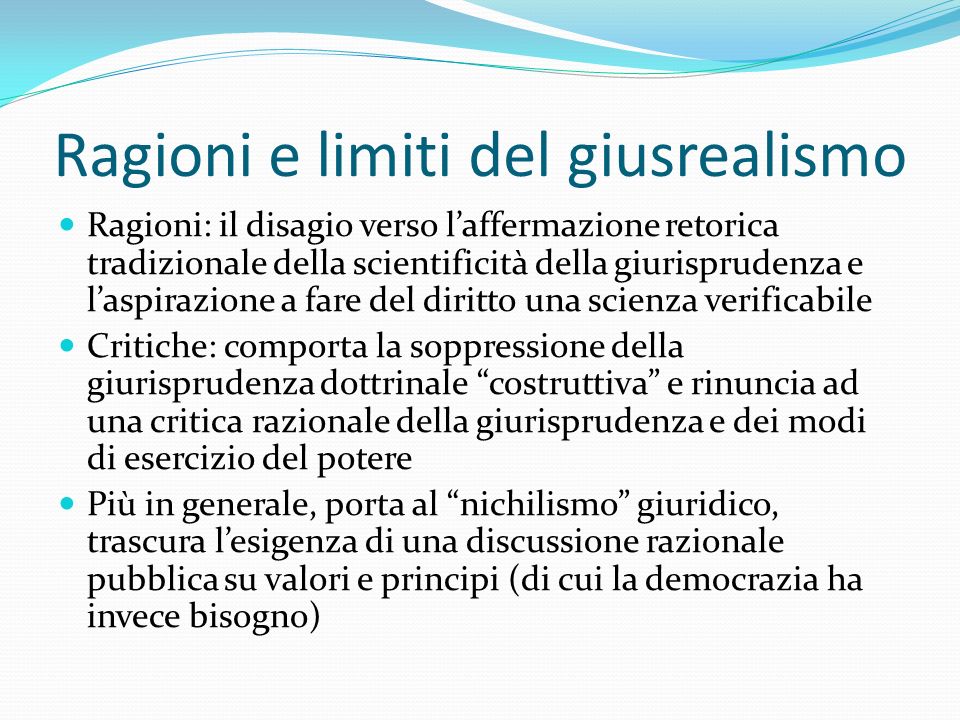

Dunque, nel complesso, la Cassazione pare abbracciare l'idea, di origine UE, e attuata con ancor più convinzione dal jobs act, che la flessibilità del rapporto di lavoro vada intensificata perché consente di aumentare il livello di occupazione: ora, questa teoria, risalente alla impostazione ideologico-economica c.d. "neoclassica", cioè neo-liberista e monetarista, basata sulla ipotesi del riequilibrio naturale del livello di occupazione in funzione del perfetto operare della legge della domanda e dell'offerta, - senza interferenze da parte della "frizione" creata dall'intervento statale e dall'azione sindacale-, non solo risulta con assoluta immediatezza contraria al modello socio-economico accolto in Costituzione, ma è oggi ampiamente contestata anche dalla più più autorevole dottrina economica, in ormai innumerevoli studi, incluso lo stesso FMI, che ha intrapreso una progressiva "autocritica", visti i risultati fallimentari della sua applicazione in ogni parte del mondo e, ancor più, all'interno dell'eurozona.

2. La pronuncia della Cassazione quale riflesso della decostituzionalizzazione del diritto al lavoro.

Alla luce di questa pronuncia della Cassazione si ha dunque la conferma del processo di smantellamento politico (prima di tutto), legislativo e giurisprudenziale della Costituzione e delle sue norme fondamentali, volte alla tutela del lavoro, in nome dei Trattati (e della loro ideologia pervasiva che impone, irresistibilmente, il continuo "adeguamento", in affanno, di cui parlava Guarino negli anni '90), e quindi del controllo dell’inflazione, in funzione di "produttività" e "competitività", realizzabile (solo) attraverso una sempre maggiore flessibilità del lavoro, attuata attraverso il processo dell’aumento della disoccupazione e la conseguente deflazione salariale.

Poiché varie analisi sono già state fatte sulle modifiche dell’art. 18, occorre comprendere anche come, giunti ad un livello di destrutturazione della tutela oggettivamente risultante dagli artt.1, 4 e 36 Cost. (quantomeno), si è tentato di modificare o di svuotare di significato (rispetto a quello originario attribuito ad esso dai Costituenti) l’art. 41.

Ebbene, la sentenza della Cassazione rivede, per superarli, (non si sa se consapevolmente o per mera accettazione acritica di teorie economiche neo-liberiste, soggette, ora più che mai, ad una stringente critica scientifica) aspetti che erano stati oggetto di vivace dibattito in sede costituente.

2.1. Ma cosa intendevano i costituenti? Intendevano che “L'impresa privata costituisce la regola, in quanto non leda l'interesse pubblico: su questo piano deve essere costituzionalmente garantita la libertà d'iniziativa economica” (1 ottobre 1946, seduta della terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione - FrancescoDominedò).

Ed i Costituenti erano talmente consapevoli che la formulazione dell’articolo sulla libertà di iniziativa economica fosse strettamente dipendente anche dall’impostazione costituzionale circa l’intervento dello Stato nell’economia che rimandano la discussione sull’art. 41 ad un momento in cui tale impostazione fosse definita (3 ottobre 1946 - Emilio PaoloTaviani ).

Ma il nesso imprescindibile tra la libera iniziativa economica e l’utilità sociale legata al lavoro (inteso sia come diritto al lavoro, che come diritto ad una retribuzione dignitosa) viene rimarcato da Togliatti nella seduta del 3 ottobre 1946:

“Quando infatti si dice …che ogni cittadino ha diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza, ecc., e poi si aggiunge che a tal fine il cittadino è libero di svolgere un'attività economica nel modo che più gli aggrada, è evidente che la seconda affermazione contraddice pienamente con la prima, e la contraddice in modo tale da renderla una irrisione. Quando si lasciano le persone libere di svolgere quella attività che loro aggrada, cioè si asserisce e sancisce il principio della piena libertà economica, è evidente che non si garantisce ad ogni cittadino, come è detto nel primo comma, il diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza. Si garantisce invece la disoccupazione periodica in un paese industrialmente evoluto. È evidente che soltanto negando la seconda proposizione, che è la formulazione dell'astratto principio liberale delle Costituzioni del secolo scorso, soltanto affermando il principio dell'intervento dello Stato per regolare l'attività economica, secondo un metodo, un corso differente da quello dell'economia capitalistica liberale pura; soltanto facendo questo passo, si può dare un minimo di garanzia al diritto ai mezzi di sussistenza, al lavoro, al riposo, alla assicurazione sociale”.

Moro chiarisce ancora che:

"è effettivamente insostenibile la concezione liberale in materia economica, in quanto vi è necessità di un controllo in funzione dell'ordinamento più completo dell'economia mondiale, anche e soprattutto per raggiungere il maggiore benessere possibile. Quando si dice controllo della economia, non si intende però che lo Stato debba essere gestore di tutte le attività economiche, ma ci si riferisce allo Stato nella complessità dei suoi poteri e quindi in gran parte allo Stato che non esclude le iniziative individuali, ma le coordina, le disciplina e le orienta… Non è possibile permettere che gli egoismi si affermino, ma è necessario porre la barriera dell'interesse collettivo come un orientamento e un controllo di carattere giuridico. Ed è nell'ambito di questo controllo che lo Stato permetterà delle iniziative individuali, finché rientrino nell'ordinamento generale, di svolgersi liberamente” (controllo dello Stato ribadito anche il 5 marzo 1947 da Renzo Laconi).

Ed infine, nella seduta 11 marzo 1947, La Pira, riferendosi ad un libro del Renard, aggiunge:

“l'impresa va concepita in maniera istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro, che collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pure con diverse funzioni, di quest'unica comunità che trascende l'interesse dei singoli; quindi gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione: e allora eavete una concezione della proprietà, che pur essendo presidio della libertà umana, tuttavia diventa strumento di questa opera collettiva, quindi dà una dignità al lavoratore, che non è più un salariato, ma, come le Encicliche pontificie ricordano, deve tendere a diventare il consociato, il compartecipe di questa comunità di lavoro. Quindi se guardiamo alla realtà economica e vediamo tutte queste imprese, e le vediamo in senso cooperativo — vedi i richiami agli articoli 42 e 43 — vediamo questa grande famiglia umana che nel campo produttivo crea queste cellule vive, attraverso le quali viene risolta la questione sociale: le comunità di lavoro”.

2.2. Quindi la libera iniziativa economica privata è libera anche perché costituisce esplicazione della dignità dell’uomo il quale deve essere messo in condizione (assumendosene anche il relativo rischio) di creare e produrre; ed infatti nessun limite è in effetti rinvenibile nell’art. 41 in tal senso.

Ma se la libera iniziativa economica è lasciata agire in base alle regole di un mercato senza freni, soprattutto se la naturale tendenza è quella di portare alla formazione di monopoli ed oligopoli nell’ambito dei quali il lavoratore perde ogni potere contrattuale, l’intervento dello Stato è giustificato dalla necessità di tutelare l’utilità sociale.

Nel momento in cui la libera iniziativa economica comporta l’impiego di risorse lavorative, subentrano dunque, secondo l'intenzione dei Costituenti, anche altri fattori costituzionalmente tutelati tra cui il diritto al lavoro e alla remunerazione adeguata, nonché la tutela della dignità del lavoratore che col proprio apporto contribuisce anche al successo dell’imprenditore. In ragione di ciò si giustificano i limiti che possono essere imposti dallo Stato all’attività economica derivanti dall’utilità sociale, secondo un indirizzo che possa garantire il massimo rendimento per tutta la collettività (oltre ad avere anche un effetto redistributivo di risorse).

3. Il processo di smantellamento dell’art. 41 Cost. a partire da Maastricht

Ma il concetto così inteso di utilità sociale ha incominciato ad entrare in crisi con l’avvento delle istituzioni europee.

L’espressione costituzionale (svincolata da una lettura combinata con gli artt 1, 4, 35 e 36 Cost.) ha cominciato ad essere considerata generica ed indeterminata, così che spetterebbe alla libera "discrezionalità"del legislatore il potere di stabilire cosa sia conforme e cosa contrasti con l'utilità sociale (esattamente quello che hanno ritenuto i Giudici nella sentenza qui esaminata). Ma è evidente che questo non era l’intento dei Costituenti, che mai avrebbero attribuito al legislatore il potere di intervenire per favorireuna libertà di iniziativa economica che conducesse a risultati in contrasto con l'utilità sociale; cioè, in pratica, attribuendogli, contestualmente, la libertà di decidere discrezionalmente cosa si debba intendere per utilità sociale a seconda di mutevoli indirizzi determinati, come ben spiega Kalecky in "Political Aspects of Full Employment", dal prevedibile revanchismo del "capitale" (la parte naturalmente "più forte"), rivalutato dalla prevalenza di trattati internazionali economici completamente estranei all'impostazione costituzionale.

3.1. Tra i "nuovi" costituzionalisti legati alla prevalenza del modello economico neo-liberista dei trattati europei, Amato, ha proposto una nuova interpretazione dell'art. 41 che ponesse rimedio alla scarsa considerazione avuta dai Costituenti per il mercato e per i meccanismi benefici spiegati dalla teoria dell'efficienza dei mercati liberi e concorrenziali che dagli anni Ottanta ha iniziato a dominare tra gli economisti. Sempre secondo Amato, se questa teoria fosse stata conosciuta (ma in realtà era ben nota, proprio perché niente affatto nuova, sebbene "prevalente" prima della Costituzione del 1948 e consapevolmente respinta dalla Carta), i Costituenti non avrebbero guardato l'economia di mercato col sospetto che traspare dalle parole usate nell'articolo 41, ma avrebbero avuto un approccio diverso perché la teoria avrebbe dimostrato che un mercato concorrenziale, liberato da intrusioni statali, produce spontaneamente risultati che sono socialmente utili, quali la stabilità del sistema economico e un'ottima allocazione delle risorse. E, su questa linea, aggiunge Padoa Schioppa, se avessero saputo che il mercato « ha in sé la capacità di raggiungere i fini di sicurezza, libertà, dignità umana, retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro, che la Costituzione enuncia » , i Costituenti avrebbero capito che solo eccezionalmente sono necessari interventi pubblici volti a limitarne la libertà in nome dell'utilità sociale. Di qui la proposta di aggiornare l'interpretazione dell'art. 41, rileggendolo alla luce della teoria dell'efficienza dei mercati liberi e concorrenziali, che ha condotto all'emanazione della legge antitrust ma che non ha esaurito le spinte innovative.

NeglianniimmediatamentesuccessivialTrattatodiMaastricht,NatalinoIrti,apreundibattitosull’evoluzioneinterpretativadell’art.41Cost.e,contestualmente,sullacompatibilitàdei“programmiecontrolli”previstialterzocommacon iprincipidell’economiasocialedimercato comunitaria che tuttavia non si trasforma immediatamente inesigenzadiprocedereadunarevisionedell’art.41Cost.

3.2. Dalla XI Legislatura in poi vengono presentati tredici progetti in materia di riforma dell’art. 41 Cost. che, però, nella maggior parte dei casi non superano la soglia della Commissione Affari costituzionali.

Il Governo Berlusconi, ha proposto una riforma costituzionale - parallelamente a quella dell’art. 81 Cost. che ha poi portato all’introduzionedelprincipiodelpareggiodibilancio nella Cartacostituzionale con L. 1/12 - che ricomprendeva una rivisitazione dell’art. 41 (C.4144,Modificheagliarticoli41,97e118,commaquarto,dellaCostituzione,presentatoallaCamera il 7marzo2011), il cui procedimentosièinterrottoallaCameradeiDeputati,il19ottobre2011,proprio perché avrebbe comportato unarevisionedellaCartacostituzionalepiùampiadiquellachesivolevafarcredere, cioèsoloapparentementecircoscrittaallalibertàdiiniziativa economica.

Ma la proposta di modifica è stata preceduta da diversi interventi normativi, invariabilmente connessi alle "riforme strutturali" che ci imponeva l'adesione all'UE e la "sfida della globalizzazione", che comunque hanno mirato a indebolirne la portata. Il motivo di tali interventi è sempre lo stesso: si ritiene (a torto, alla luce dell'ordine logico seguito dai Costituenti che privilegiarono la pregiudiziale fissazione del principio lavoristico) che l’art.41dellaCostituzione sia la normasu cui poggia l’interventodelloStatonell’economia, e che definisceilrapportofrainiziativaeconomicaedinterventodeipoteripubblici. Qualunque mutazione ditalerapportocontribuisceamodificarequellodelloStatosociale.

3.3. Ed è indubitabile chetalerapportosisiamodificatoinfunzionedella espansione del dirittodell’Unioneeuropea:la sentenza della Cassazione esaminata è solo una chiara rappresentazione di qualipossanoesseregliesiti,sullacostituzionemateriale,diuna riforma,direttao“indiretta”, dell’art.41Cost.insenso“concorrenziale”, quindi finalizzataarimuovereogniresiduoostacoloversol’istituzionediunsistemabasato su una economialiberale.

GiuseppeGuarino (Cfr. CameradeiDeputati, Resocontostenografico dellaI Commissione, sedutadel 21 aprile1999,p. 7) ha affermato che la disciplinacostituzionale si è dimostrata in grado digovernareprocessi economicimoltodiversitra loroeraggruppabili intrefasidinaturaomogenea:unaprimafase,diapplicazione“liberista”,neiconfrontidell’esterno,finoal1960;unasecondadi“amministrativizzazione” dal1960al1990; e,infine, una terzafasechehainizio nel1990 echeè definitacome“liberistadimercato”.

Nonostante queste trasformazioni, l’articolo 41 Cost. è rimastoidenticomahacambiatocontenutoperchéècambiatalaCostituzionemateriale pereffetto,inparticolare,deitrattaticomunitari.

Che pure la modifica dell’art. 41 proposta dal Governo Berlusconi fosse dettata dalla necessità di adeguare il sistema costituzionale ai principi stabiliti nei Trattati emerge chiaramente nella relazione illustrativa al disegno di legge A.C.4144presentatoindata7marzo2011 ove si legge che si ritienenecessario“eliminareleincertezzeelecontraddizionipresentinell’attualeformulazionedell’articolo41”alloscopodi“ridurrelacapacitàdirigisticadelloStatonell’economiaperfavorirel’avventodicondizionigiuridico-istituzionaliadeguateallastrutturadiunmercatomodernoedefficace”. Si trattava, cioè, di una riformavoltaaneutralizzareiresiduiostacoliinterpretatividell’art.41Cost.aifinidiunasuameraacquiescenzaaiprincipidellacostituzioneeconomicaeuropea.

Ma come anticipato non è/era necessaria la riforma costituzionale per modificare il comune sentire rispetto al principio voluto dai costituenti relativamente all’art. 41. “Nonènecessariochel’EuropasifacciaStatoperchémonetaunicaepattodistabilitàtrasforminoinmodoirreversibilelecostituzioninazionali” . Equestoèancorapiùevidenteoggi,dopolaratificadelTrattatodiLisbonael’adesionealTrattatosullastabilità,sulcoordinamentoesullagovernancenell’Unioneeconomicaemonetaria.

3.4. Così, in questa linea di rilettura europeista e pro-mercatista, si sostiene che il senso dell'art. 41 è stato modificato nel tempo attraverso diverse e "mere" leggi.E ciò contro il principio che nessuna "costituzione materiale", cioè un'evoluzione sostanzialmente de facto e affidata ai "rapporti di forza" che si instaurano all'interno del conflitto sociale distributivo, possa eludere la non revisionabilità (ex art.139 Cost.) dei principi fondamentali della Costituzione "formale", di cui l'art.41 è un diretto riflesso ("necessario", come direbbe Mortati). Solo a titolo di esempio, si citano il D.Lgsn.114/98 (all’art.2,rubricato“Libertàdiimpresaelibertàdicircolazionedellemerci”) e varie altre fonti, tutte subordinate a quella costituzionale (e lo rimangono quand'anche, cioè, fosse ipotizzabile la "revisione" costituzionale del principio lavoristico insito nel concetto di "utilità sociale"), fonti che hanno avuto come fine quello di limitare il potere di intervento dello Stato nell’economia e ampliare lasferadellalibertàdiiniziativaeconomica apparentemente bilanciata dallatuteladeiconsumatori (qui, p.6). Come pure si cita il DLn.112/08, recantedisposizioniurgentiperlosviluppoeconomico,lasemplificazione,lacompetitività,lastabilizzazionedellafinanzapubblicaelaperequazionetributaria, in cui scompare ogni riferimentoallelimitazioni“sociali” dell’art. 41 Cost..

Ulteriore richiamodirettoall’art.41Cost. si trova anche nelprovvedimentonormativorecante“Ulteriorimisureurgentiperlastabilizzazionefinanziariaelosviluppo(c.d.Manovrabis- DLn.138/11), ma anche in questo caso (art.3)sirichiamaladisposizioneinseritaneldisegnodileggediriformacostituzionaledellostessoart.41Cost.disponendochel’ordinamentorepubblicanosiadeguialprincipioinbasealquale“l'iniziativael'attivitàeconomicaprivatasonolibere” ed occorre individuaretassativamenteicasidilegittimitàdidettoprincipio.Talicasisono“limitati”a specifiche ipotesi, tra cui laprevisionedivincoliderivantidall’ordinamentocomunitarioegliobblighiinternazionali, ovverochecomunquecomportinoeffettisullafinanzapubblica.

3.5. Successivamente,il richiamoall’art.41dellaCartalo siritrovaancheall’art.1 dellaL.n.180/11,normativaconlaqualeillegislatoredefiniscelo“statutodelleimpreseedell’imprenditorealfinediassicurarelosviluppodellapersonaattraversoilvaloredellavoro,siaessosvoltoinformaautonomached’impresa,edigarantirelalibertàdiiniziativaeconomicaprivatainconformitàagliarticoli35e41dellaCostituzione”.Nelsecondocommasiqualificanotaliprincipicome“normefondamentalidiriformaeconomico-socialedellaRepubblicaeprincipidell'ordinamentogiuridicodelloStato”aventi“loscopodigarantirelapienaapplicazionedellacomunicazionedellaCommissioneeuropeadel25giugno2008recante«Unacorsiapreferenzialeperlapiccolaimpresa-AllaricercadiunnuovoquadrofondamentaleperlaPiccolaImpresa(uno"SmallBusinessAct"perl'Europa)»,elacoerenzadellenormativeadottatedalloStatoedalleregioniconiprovvedimentidell'Unioneeuropeainmateriadiconcretaapplicazionedellamedesima”. Comunicazione che verrà recepita all’art.1,alcommaquinto.

Infine si può citare il provvedimentolegislativoc.d.“crescitalia” DLn.1/12,che,all’art. 1,introduceunaserie dinorme con l’obiettivodifavorirela liberalizzazione delleattivitàeconomicheediridurreglioneriamministrativisulleimprese. L’art.1esordiscerichiamandol’art.3delDL138/11sopraricordatoperl’individuazionedellenormeche,“inattuazionedelprincipiodilibertàdiiniziativaeconomicasancitodall’articolo41dellaCostituzioneedelprincipiodiconcorrenzasancitodalTrattatodell’Unioneeuropea”,possanoessereabrogate daregolamentigovernativi didelegificazione.

Viene anche stabilito che l’emanazioneditaliregolamentideveavvenirenelrispettodeicommiprimoesecondodell’art.1delprovvedimentoc.d.“crescitalia”esecondoiprincipieicriteridirettivistabilitiall’art.34delprovvedimentolegislativoc.d.“salva-italia” ( DL201/11convertitoconmodifichenellaLeggen.214/11recante“Disposizioniurgentiperlacrescita,l’equitàed il consolidamento dei contipubblici”). A cui si aggiunge l’art.1delDLn.1/12che individuaunaseriediparametrinormativicheriguardanotrasversalmentetuttol’art.41Cost.

Non ci si sofferma certo sullalegittimitàdeiregolamentididelegificazioneautorizzatipermezzodidecreto-legge,ma certamente non pare troppo velato l’intento di voler procedereadunadelegificazioneinattesa dellarevisionedell’art.41dellaCostituzione.

3.6. Se a tutto questo si affiancano le modifiche dell’art. 18 risulta ancora più chiaro il pronunciamento della Cassazione.

Per cercare di comprendere quale fosse l'intenzione perseguita dal legislatore con la (prima) modifica dell'art. 18, l. n. 300/1970, basta fare riferimento ai lavori preparatori della l. n. 92/2012 (che ha anticipato la modifica dell’art. 18 poi "portata a compimento" dalla successiva versione uscita dal jobs act e dalla generale configurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come contratto di durata risolubile, su un piano contrattuale di eguaglianza formale, in ogni momento da ciascuna delle parti).

Al riguardo, viene precisato che la l. n. 92/2012 si propone di «adeguare alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento».

Infatti, prima della riforma del 2012, per il caso di licenziamento "illegittimo", era prevista solo la tutela in forma specifica (cioè la "reintegra"), mentre dopo il 2012 ad una ristretta tutela reintegratoria è stata affiancata quella indennitaria, ossia un modo per adeguare la regolamentazione dei licenziamenti al mutato contesto economico accrescendo la flessibilità in uscita rispetto alla disciplina previgente.

3.7. È chiara la gerarchia di valori alla quale si è rifatto il legislatore ordinario con la modifica dell'art. 18, l. n. 300/1970: mentre prima i giudici del lavoro tutelavano maggiormente il lavoratore, ora tutelano le imprese in favore dell’introduzione e della espansione del lavoro flessibile, aderendo (per "fatto notorio" si deve presumere) alla teoria del legame diretto tra maggior flessibilità "in uscita"e espansione della domanda di lavoro (cioè dell'opportunità di trovare o ri-trovare l'occupazione) da parte del sistema delle imprese.

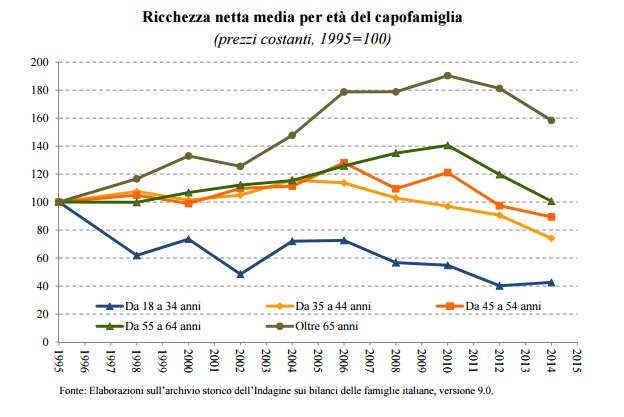

Una teoria che si scontra non solo con la menzionata critica scientifica sempre più diffusa, ma anche con i dati della insostenibile disoccupazione strutturale derivata dal paradigma "liberalizzatore", specialmente se letti correttamente: cioè avendo riguardo ai fenomeni di part-time involontario dilagante e allo scivolamento delle prevalenti forme di lavoro precario nell'alveo dei sempre più numerosi working poors, in una situazione sociale che assimila disoccupati e occupati "a singhiozzo" (v., tra l'altro, il dilagare dei c.d. "voucher") alla stessa irrisolvibile debolezza contrattuale dei disoccupati.

3.8. Tra l’altro, quando in passato (per la nuova richiesta di referendum abrogativo del "nuovo" art.18, quanto alle ragioni di un'eventuale inammissibilità del quesito,, vedere qui e qui) è stata chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum abrogativo dell'art. 18, -nella originaria versione introdotta dalla legge n. 300/1970, naturalmente- , la Corte Costituzionale (C. cost. 7 febbraio 2000, n. 46) ha affermato, non senza una certa assertività sbrigativa, che tale norma e, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro, non rappresenta l'unico possibile paradigma attuativo del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost. Quand'anche l'art. 18, l. n. 300/1970 fosse stato abrogato, infatti, il sistema di tutela avverso il licenziamento illegittimo sarebbe rimasto conforme alla Costituzione in conseguenza del permanere della tutela obbligatoria (che risolve la "sanzione" del licenziamento illegittimo sul mero piano indennitario-risarcitorio) di cui alla l. n. 604/1966 (ossia la Legge che è stata al centro del dibattito della pronuncia della Cassazione e, anch’essa, svuotata di significato). Tutela che, però, perde di significato proprio con l’ausilio della giurisprudenza, che ha finito per dare una applicazione delle norme vigenti non più orientata in base alle norme costituzionali che si sono viste, ma in base ad una visione ormai svuotata dell’art. 41, in ragione di continui interventi meramente legislativi, tesi ad affermare, negli anni, la libera iniziativa economica e la flessibilità del lavoroparallelamente all’esclusione di qualsiasi intervento dello Stato nell’economia.

4. L’attualità dell’art. 41 Cost.

Eppure l’art. 41 non ha mai perso di attualità e l’interrogativo su quali debbano essere i limiti all’iniziativa economica, laddove contrasti con l'utilità sociale, si ripropone, oggi, ancor più attuale, alla luce delle spinte dichiaratamente neo-liberiste indotte dall’Unione Europea, che sottintende esattamente questo paradigma del mercato del lavoro (v, qui, per i dati economici salienti) con l'ossessivo richiamo alle "riforme strutturali". Se un libero mercato concorrenziale ha la capacità di raggiungere spontaneamente i suoi fini distributivi (ottimo-allocativi), allora non dovrebbe contrastare con l'utilità sociale una politica che agevoli la dinamica distributiva (un mercato che assicura un'ottima allocazione delle risorse dovrebbe garantire anche un'ottima distribuzione delle ricchezze).

Ma i fatti dimostrano che ciò non avviene.

4.1. Inoltre, il concetto di utilità socialeè correlato a quello di costo sociale.

Ogni scelta politica implica costi che la società deve sostenere. Ma quando una scelta favorisce senza una ragione valida una minoranza caricandone i costi su una maggioranza, certamente non può dirsi di utilità sociale. Anzi si dovrà dire, usando le parole della Costituzione, che la scelta contrasta con l'utilità sociale.

I dati statistici dimostrano che le scelte legislative suggerite dalla supply-side economics hanno causato un sostanziale trasferimento di ricchezza dai più poveri ai più ricchi (e in mano a un numero anche limitato di ricchi), il che rende poco attendibile la teoria sulla quale quella politica si è basata. E induce quanto meno a domandarsi se possano dirsi conformi all'utilità comune o, il che è lo stesso, all'utilità sociale scelte legislative che favoriscano l'arricchimento di una minoranza della popolazione a spese di una larga maggioranza.

4.2. Questa è anche la ragione per rivalutare il ruolo dell'art. 41 Cost.. che è stato posto in ombra dalle letture riduttive che vedono in esso soltanto una norma che garantisce la libera iniziativa economica o la libertà della concorrenza. I Costituenti invece, lo hanno formulato consapevoli che, nell'interesse generale, le diseguaglianze economiche dovessero essere riequilibrate in modo da garantire a tutti l'effettivo godimento dei diritti previsti dalla Costituzione: diritto al lavoro, a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, a una tutela in caso di disoccupazione, malattia o vecchiaia. Erano consapevoli che un'economia di mercato, lasciata libera di sviluppare le sue dinamiche distributive, tende alla formazione di situazioni di monopolio/oligopolio che si riverberano in danno dei singoli lavoratori; tende ad aumentare più che a riequilibrare le diseguaglianze, precludendo così a molti l'effettivo godimento di quei diritti costituzionalmente sanciti.

4.3. Da questa consapevolezza nasce l'art. 41, che esprime la volontà di mantenere l'Italia in un'economia di mercato, ma impone allo Stato d'intervenire quando il mercato produca risultati contrastanti con l'utilità sociale, vale a dire con l'utilità comune, che non è l'utilità di una sola parte della società. Impone cioè una politica economica, e conseguentemente legislativa, che dia attuazione al compito, assegnato alla Repubblica dall'art. 3, comma 2º, cost., di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'eguaglianza e la libertà dei cittadini.

Perciò si può dire che l'art. 41 costituisca l'architrave della costituzione economica che sostiene o rende effettive altre norme costituzionali: quali l'art. 4 che prevede il diritto al lavoro di ogni cittadino, o l'art. 36, comma 1º, che prevede il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro o l'art. 53, comma 2º, che impone il criterio della progressività del sistema tributario. Se si tocca l'architrave, e si rilegge l'art. 41 alla luce della teoria dell'efficienza dei mercati liberi e concorrenziali, evidentemente queste norme rimarranno prive di un'adeguata attuazione.

FilippoZatti - Riflessionisull’art.41Cost.:lalibertàdiiniziativaeconomicaprivatatraprogettidiriformacostituzionale,utilitàsociale,principiodiconcorrenzaedelegificazione Ester Villa: «SUSSISTENZA» E «INSUSSISTENZA» DEL FATTO NEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE su Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc.4, 2015, pag. 661 Ettore Gliozzi La distribuzione delle ricchezze e l'utilità sociale: l'importanza dell'art. 41 della Costituzione in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.3, 2016, pag. 767

massimiliaNO

massimiliaNO

Grim

Grim

Alessandro Greco®

Alessandro Greco®

Giuse

Giuse

Ora Basta

Ora Basta

lim bo

lim bo

Bruno de Giusti

Bruno de Giusti

Erasmo Partenopeo

Erasmo Partenopeo

Flà

Flà

Vladimiro Giacché

Vladimiro Giacché

Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

Leonardo Sperduti

Leonardo Sperduti Luca Gonnelli

Luca Gonnelli Umberto Molini

Umberto Molini

Alberto Bagnai

Alberto Bagnai

Stefano Crosara

Stefano Crosara LaSte

LaSte

Vittorio Banti

Vittorio Banti