1- PREMESSA-

1978 e 1992.

Questi due anni sono cruciali per spiegare il presente. Se dimenticassimo queste radici, sociali, politiche ed economiche, saremo sempre portati ad isolare un presente senza memoria, che non ci spiegherebbe che parzialmente le sue cause.

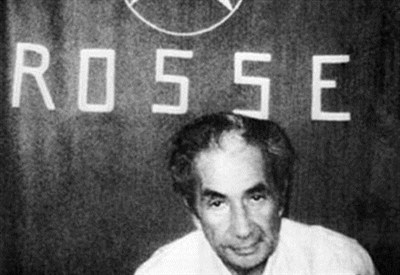

E' facile dire che, anzitutto, il 1978 è l'anno del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro.

Ma per capirne esattamente la figura, e quindi lo stesso significato della sua tragica uscita di scena, dobbiamo cominciare da qualche anno prima, almeno per individuare alcuni elementi determinanti della politica, soprattutto economica, dell'epoca.

2- Alla fine del 1974, 23 novembre, nasce il IV governoMoro, sulla caduta del V governo Rumor, composto da DC e PRI e con l'appoggio esterno di PSDI e PSI.

2- Alla fine del 1974, 23 novembre, nasce il IV governoMoro, sulla caduta del V governo Rumor, composto da DC e PRI e con l'appoggio esterno di PSDI e PSI.

Quello stesso anno, accadono in sequenza numerosi fatti significativi di cui vi diamo una selezione per "pertinenza" al clima in cui si svolse la vicenda "Moro":

- 18 marzo - Catanzaro: dopo due trasferimenti di sede, ha inizio il processo per la strage di Piazza Fontana a carico di Pietro Valpreda e Mario Merlino. Nel giro di qualche settimana il procedimento si arresta per il coinvolgimento come imputati di Franco Freda e Giovanni Ventura;

- 18 aprile - Genova: le Brigate Rosse rapiscono il magistratoMario Sossi, pubblico ministero nel processo contro il gruppo XXII Ottobre; Il 5 maggio le BR propongono lo scambio dell'ostaggio con gli imputati. Sossi sarà liberato a Milano il 23 maggio dopo la concessione di libertà provvisoria e passaporto a 8 imputati;

- 2 maggio - Italia: viene varata la legge sul finanziamento pubblico dei partiti e introdotto il reato di finanziamento illecito.

- 28 maggio - Brescia: esplode una bomba in piazza della Loggia durante una manifestazione sindacale provocando 8 morti e 101 feriti. La strage (la cosiddetta strage di Piazza della Loggia) è rivendicata dall'organizzazione neofascista Ordine Nuovo.

- 30 maggio : Gianni Agnelliè eletto presidente di Confindustria.

- 7 giugno - viene costituita la Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB)

- 12 luglio - Milano: l'editore Rizzoli acquista le quote azionarie del Corriere della sera di Crespi, Mozzoni, Moratti, Agnelli.

- 4 agosto - San Benedetto Val di Sambro: strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'espresso Roma-Monaco mentre sta uscendo dalla galleria dell'Appennino. L'attentato, che causa 12 morti e 44 feriti, è rivendicato gruppo neofascista Ordine Nero come vendetta per la morte del militante Giancarlo Degli Esposti, avvenuta il 30 maggio durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine.

- 8 settembre: Pinerolo: vengono arrestati il fondatore delle Brigate Rosse, Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini.

- 13 settembre - È costituito, con la garanzia della Banca d'Italia, un consorzio di istituti per il salvataggio della Banca privata italiana del finanziere Michele Sindona.

- 24 settembre - Milano: nel complesso residenziale Milano 2 iniziano le trasmissioni dell'emittente via cavo Telemilano di proprietà di Silvio Berlusconi.

Ottobre è di per sè denso ed eloquente:

- 2 ottobre - Torino: la FIAT mette in cassa integrazione 65.000 operai a causa della crisi del settore automobilistico: il 9 ottobre verrà indetto uno sciopero generale. Dopo un mese di agitazioni trovato l'accordo: riduzione oraria da 40 a 24 ore settimanali e recupero parziale del salario.

- 4 ottobre - Italia: vengono messi in cassa integrazione 73.000 operai FIAT, Autobianchi e Lancia

- 5 ottobre - Londra: L'IRA fa esplodere un pub a Guildford, uccidendo cinque persone e causando settantacinque feriti.

- 8 ottobre - Milano: La Procura della Repubblica di Milano emette un mandato di cattura per il banchiere Michele Sindona, accusato di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. Sindona fuggirà negli Stati Uniti

- 16 ottobre - Milano: l'Alfa Romeo annuncia la riduzione dell'orario di lavoro per 13.000 lavoratori.

- 30 ottobre - Torino: arrestati i brigatisti rossiProspero Gallinari e Alfredo Buonavita

- 31 ottobre - Padova: è emesso un mandato di cattura contro il generale Vito Miceli, ex capo del SID, per cospirazione contro lo Stato in relazione al golpe Borghese.

- ...Appunto: 23 novembre - Italia: nasce il IV governoMoro, composto da DC e PRI con l'appoggio esterno di PSDI e PSI.

- 27 dicembre - Italia: la Corte costituzionale dichiara illegittime le norme del codice penale che impediscono lo sciopero politico.

3- E' in questo sviluppo degli eventi, - in cui, da un lato le originarie Brigate Rosse paiono messe in condizione di smembramento, e dall'altro (v.ulteriori fatti non selezionati), l'estremismo neo-fascista pare costantemente bilanciare questa originaria opposta forza terroristica, mentre il Corsera finisce a Rizzoli e nasce la televisione berlusconiana-, che si colloca la spiegazione della, appena precedente, dichiarazione di Carli, nelle considerazioni finali del maggio 1973 e commentata da Aldo Barba nello studio ora linkato:

“Avrebbe l’apparenza di un atto di politica monetaria; nella sostanza sarebbe un atto sedizioso, al quale seguirebbe la paralisi delle istituzioni” (Banca d’Italia, 1974, p. 426). Ecco come nelle Considerazioni Finali del Governatore alla Relazione Annuale della Banca d’Italia per il 1973 veniva definito un eventuale rifiuto da parte dell’istituto di emissione di finanziare il disavanzo del settore pubblico.

Evidentemente Carli, governatore oggi mi sembra considerato di non grande attualità, non intendeva esprimere alcun favore nei confronti della spesa in disavanzo, pratica di governo che ha sempre avversato, tantomeno nei confronti dell’allargarsi della presenza pubblica nell’economia, avendo sempre fatto proprie le ragioni del libero scambio e del mercato. Manifestava piuttosto la consapevolezza che una scelta politica di quella rilevanza poteva essere legittimata solo dal Parlamento.

In caso contrario, si sarebbe trattato di una sedizione, vale a dire di un’irruzione contro le leggi e l’autorità costituita dello Stato.

Il mutamento del quadro politico nazionale ed internazionale della seconda metà degli anni settanta è di tale intensità che ciò che nel 1974 appariva all’allora Governatore un atto sedizioso, nel 1981 diventerà il pilastro fondamentale della nuova costituzione monetaria".

Evidentemente Carli, governatore oggi mi sembra considerato di non grande attualità, non intendeva esprimere alcun favore nei confronti della spesa in disavanzo, pratica di governo che ha sempre avversato, tantomeno nei confronti dell’allargarsi della presenza pubblica nell’economia, avendo sempre fatto proprie le ragioni del libero scambio e del mercato. Manifestava piuttosto la consapevolezza che una scelta politica di quella rilevanza poteva essere legittimata solo dal Parlamento.

In caso contrario, si sarebbe trattato di una sedizione, vale a dire di un’irruzione contro le leggi e l’autorità costituita dello Stato.

Il mutamento del quadro politico nazionale ed internazionale della seconda metà degli anni settanta è di tale intensità che ciò che nel 1974 appariva all’allora Governatore un atto sedizioso, nel 1981 diventerà il pilastro fondamentale della nuova costituzione monetaria".

Vediamo come, sul piano della politica, ciò diverrà un tale "pilastro" (poi definito da Ciampi "lo statuto della moneta"). E come questo sviluppo confluisca sulle linee perseguite da Moro e rivelatesi obiettivamente incompatibili con esso.

Conviene premettere alcuni passaggi:

- il 23 gennaio 1975, in pieno "governo Moro", viene adottata una deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che imponeva alla Banca d'Italia l'acquisto dei titoli di Stato non collocati all'emissione, garantendone cioè il livello di interessi di volta in volta stabilito per la convenienza della manovra fiscale e per la politica del risparmio spettante, allora, al governo in base alla c.d. legge bancaria del 1936 ed al d.CPS del 1947.

Noi sappiamo come, ad una obiettiva lettura dell'art.47 Cost. (che gli eventi di brutale affermazione della "costituzione materiale" legata alla costruzione europea, in palese violazione dell'art.11 Cost., hanno posto in totale oblio), ciò corrispondesse pienamente alla forma di governo ed al sistema legale, conforme a Costituzione, al tempo vigente.

La Banca centrale aveva, sulla vigilanza bancaria, un'autonomia tecnico-funzionale, che la configurava nell'alveo del concetto tecnico di ente "ausiliario", cioè ente-organo con margini di indirizzo amministrativo (e non politico) autonomo; ma sul piano della "politica del risparmio", e quindi monetaria, era un ente pubblico meramente stumentale (si direbbe, anche persona giuridica-organo dello Stato, secundum legem del tempo ed ex art.47 Cost, nella sua, ormai scomparsa, funzione di tesoriere).

La Banca centrale aveva, sulla vigilanza bancaria, un'autonomia tecnico-funzionale, che la configurava nell'alveo del concetto tecnico di ente "ausiliario", cioè ente-organo con margini di indirizzo amministrativo (e non politico) autonomo; ma sul piano della "politica del risparmio", e quindi monetaria, era un ente pubblico meramente stumentale (si direbbe, anche persona giuridica-organo dello Stato, secundum legem del tempo ed ex art.47 Cost, nella sua, ormai scomparsa, funzione di tesoriere).

Una duplice veste che, non bisogna dimenticare, non solo era costituzionalmente e legislativamente conforme al sistema cui faceva consapevolmente riferimento Guido Carli, ma che aveva consentito quei margini di politica monetaria e fiscale che avevano reso il nostro paese il più capace, dell'intera Europa (insieme alla Germania), nel realizzare crescita del PIL e competitività sui mercati europei e internazionali.

4- Ora, esaminiamo con quali argomentazioni, palesemente scollate da ogni lettura delle previsioni costituzionali e dai concetti fondamentali sulla natura ausiliaria e/o strumentale degli enti pubblici-organo dello Stato, viene reinterpretata a posteriori la questione della duplice natura strumentale(per politiche monetarie e del risparmio) e ausiliaria (per la vigilanza bancaria) di Bankitalia.

Non sfuggirà la contraddittorietà concettuale - sul piano dei principi affermati da Giannini e Sandulli, e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, nel costruire la moderna scienza giuridico-pubblicistica- che emerge dal ragionamento:

Non sfuggirà la contraddittorietà concettuale - sul piano dei principi affermati da Giannini e Sandulli, e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, nel costruire la moderna scienza giuridico-pubblicistica- che emerge dal ragionamento:

"Il decreto del 1936 e la legge bancaria del 1938, pur lasciando immutata la struttura formale della società per azioni, dichiararono la Banca d’Italia “istituto di diritto pubblico”. In questo modo cessò il fine di lucro della società: il valore delle azioni fu rimborsato (!) agli azionisti e fu stabilito che il capitale della banca, rappresentato da trecentomila “quote” (non più azioni) di mille lire ciascuna,

potesse appartenere solo a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, istituti di previdenza e istituti di assicurazione. La stessa legislazione attribuì ad essa la direzione e il controllo di tutto l’ordinamento bancario.

La Banca d’Italia, in particolare, si presenta in qualità di ente pubblico, titolare di una funzione pubblica di vigilanza sulle imprese bancarie, ma non costituisce un organo statale (...? ecco il primo evidente salto logico rispetto alla previsione dell'art.47 Cost., tuttora vigente, ndr.), con la conseguenza che gli effetti delle scelte patrimoniali che dovessero derivare dalle scelte della Banca d’Italia non possono essere imputati allo Stato." E a chi dovrebbero essere imputati? Lo Stato come ordinamento delle istituzioni democratiche non si riduce al plesso governo-amministrazione pubblica ad esso servente, ma è l'insieme dei soggetti-enti-organi che esercita funzioni di pubbico interesse previste dalla Costituzione: una banca centrale senza Stato, pare l'aspirazione titanica di un settore finanziario che non si riconosce nella democrazia costituzionale ed è giuridicamente un ircocervo senza paralleli al mondo! Ma...oddio! qu€sto ci ricorda qualcosa, di molto attual€!.

potesse appartenere solo a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, istituti di previdenza e istituti di assicurazione. La stessa legislazione attribuì ad essa la direzione e il controllo di tutto l’ordinamento bancario.

La Banca d’Italia, in particolare, si presenta in qualità di ente pubblico, titolare di una funzione pubblica di vigilanza sulle imprese bancarie, ma non costituisce un organo statale (...? ecco il primo evidente salto logico rispetto alla previsione dell'art.47 Cost., tuttora vigente, ndr.), con la conseguenza che gli effetti delle scelte patrimoniali che dovessero derivare dalle scelte della Banca d’Italia non possono essere imputati allo Stato." E a chi dovrebbero essere imputati? Lo Stato come ordinamento delle istituzioni democratiche non si riduce al plesso governo-amministrazione pubblica ad esso servente, ma è l'insieme dei soggetti-enti-organi che esercita funzioni di pubbico interesse previste dalla Costituzione: una banca centrale senza Stato, pare l'aspirazione titanica di un settore finanziario che non si riconosce nella democrazia costituzionale ed è giuridicamente un ircocervo senza paralleli al mondo! Ma...oddio! qu€sto ci ricorda qualcosa, di molto attual€!.

COMMENTO GIUSPUBBLICISTICO...elementare: semmai una parte di tali effetti potrebbero non essere imputati al governo in senso stretto (92 Cost.), ma rimangono "ratione officii" certamente imputabili allo Stato-ordinamento (pena la nullificazione della natura "ope legis" di ente pubblico, attivo in politiche previste espressamente dalla Costituzione come proprie della Repubblica).

E, inoltre, tali effetti potrebbero dirsi integralmente non imputabili al governo solo nella misura in cui la sovrana legge del parlamento, ove conforme a Costituzione (art.47 Cost.), avesse al tempo esplicitato una tale posizione sogettiva di "autonomia di tipo privato" (quale inevitabilmente sarebbe quella che sul piano patrimoniale non sarebbe più riconducibile allo Stato!). Effetto del quale la permanente vigenza delle competenze del CICCRin base al d.CPCS del 1947, e lo stesso attuale d.lgs n.385 del 1993, smentisce qualunque traccia.

5- Ma è interessante capire come prosegue tale teoria interpretativa - che tende a mettere in desuetudine l'art.47 Cost. e che iniziò a prendere forma proprio ai tempi di quel governo Moro, per vicende, come vedremo, non certo indotte dallo stesso:

"Tramite tale istituto si realizza il più importante raccordo tra politica ed economia e lo stesso potere politico non può alterare quell’equilibrio fondamentale, interno ed esterno, di cui la Banca è garante (Ndr: se c'è "raccordo tra funzioni di "politica", cioè costituzionalmente, governo e parlamento, e "economia", intesa come politica di pubblico interesse - e non di interesse dei soli privati-, questo raccordo non può che essere disciplinato da leggi di diritto pubblico e coinvolgere enti inevitabilmente pubblici; e ciò, anche se così non fosse nella parole e qualifiche esplicite della legge in materia. Tranne ammettere che la Banca d'Italia abbia funzioni rappresentative di interessi privati com ABI o Confindustria. Chiaro?).

Si prosegue ancora:

"Uno degli aspetti più interessanti da analizzare è dato dal carattere strumentale della Banca d’Italia ai fini della direzione politica dell’ordinamento del credito da parte del Governo; il modo in cui l’ente si inserisce fra gli organi dello Stato competenti nella decisione e attuazione della politica creditizia e monetaria. (...? Per chi volesse conferma della interna ed insanabile contraddizione del ragionamento; ndr.)

Si prosegue ancora:

"Uno degli aspetti più interessanti da analizzare è dato dal carattere strumentale della Banca d’Italia ai fini della direzione politica dell’ordinamento del credito da parte del Governo; il modo in cui l’ente si inserisce fra gli organi dello Stato competenti nella decisione e attuazione della politica creditizia e monetaria. (...? Per chi volesse conferma della interna ed insanabile contraddizione del ragionamento; ndr.)

"Nonostante l’art. 2 del decreto del 1947 affermi che per gli “accertamenti nella materia di propria competenza e per l’esecuzione delle proprie deliberazioni, il comitato interministeriale si vale della Banca d’Italia”, il rapporto che si configura tra gli organi citati è un rapporto di direzione. Il decreto del 1947, infatti, modificando una disposizione della legge bancaria che descriveva l’esistenza di un vero rapporto gerarchico, di dipendenza, ha sottolineato, al contrario, il carattere elastico e funzionale del rapporto tra Banca e comitato, non intaccando la sostanziale preposizione politica dell’organo di governo e la strumentalità dell’azione della Banca d’Italia."

COMMENTO giuspubblicistico "elementare": il rapporto di direzione si esprime per direttive, comunque vincolanti, quantomeno nella fissazione degli obiettivi generali pro-tempore (livello del cambio, "un tempo", nonchè, almeno fino a Maastricht, livello della emissione monetaria conforme alle esigenze di sviluppo del paese attraverso risparmio e investimenti pubblici e privati). La fissazione di tali obiettivi fondamentali nella vita di una Nazione democratica, spetta alla competenza del governo-CICCR, e la "elasticità funzionale" di Bankitalia ha senso solo per decisioni tecnico-esecutive che, con riguardo alla politica del risparmio e monetaria, (cioè eccedente la vigilanza bancaria), debbano esercitarsi su situazione concrete, nei rapporti coi singoli operatori privati e pubblici (allora e oggi), coinvolti nell'esercizio del credito.

6- Ed è qui, nel corso del 1975, sempre rammentando il contesto storico soprafissato, che iniziano le novità "epocali"che matureranno negli anni seguenti (di cui il 1978 è talmente cruciale da costituirne la vera "causa efficiente"): dunque nel gennaio 1975, il CICCR del governo Moro stabilisce una più esplicita direttiva (vincolante) alla c.d. parziale monetizzazione del fabbisogno annuo dello Stato (funzione di tesoreria e di lender of last resort rispetto alla comunità nazionale e non alla mera platea degli operatori bancari).

Vediamo cosa accadde, secondo la stessa ricostruzione qui criticata (incorporiamo le note più significative):

"Dopo l’era Carli, il governatore Baffi (agosto 1975-ottobre 1979) inizia a reclamare una vera autonomia della Banca centrale dal potere politico, deprecando le situazioni in cui, nella debolezza di una delle due istituzioni, prevalesse o la Banca o la politica. Nel suo schema, recepito più tardi dalla letteratura economica, autonomia avrebbe dovuto significare responsabilità della BC per un solo obiettivo: la stabilità dei prezzi (5) (.5 il governatore Baffi svincola gradatamente la politica monetaria dall’obiettivo, sempre perseguito da Carli, di stimolare gli investimenti attraverso il sostegno dei profitti, convincendosi di dover riportare l’operato di Bi alla lotta contro l’inflazione).

Contemporaneamente, però, la concezione “conflittuale” dell’inflazione italiana, innescata dagli shock esogeni, portava Baffi a ritenere difficile una terapia monetaria intrapresa unilateralmente dall’istituto di emissione. “A Baffi, sebbene di spirito liberale e con forte orientamento al mercato, toccò in sorte di fare o di consigliare il ricorso a un gran numero di controlli diretti nel campo valutario come in quello creditizio”, così afferma il suo più stretto collaboratore, M. Sarcinelli.

Per Baffi i controlli costituivano il male minore di una situazione eccezionale. I suoi obiettivi di breve periodo divennero la Bilancia delle Partite Correnti (ampiamente risanata) e la produzione interna. La stabilizzazione dei prezzi fu relegata al più lungo periodo.

L’elevata imposta da inflazione che gravava sulle attività liquide (dovuta ai tassi di interesse nominali non sufficientemente alti) avvantaggiava lo Stato, ma anche le imprese altamente indebitate, comportando una redistribuzione del reddito che andava solo a danno dei detentori di attività finanziarie, i quali non davano peraltro segnali di insofferenza.

La consapevolezza dei gravi costi in termini di produzione e di distribuzione del reddito che, al contrario, una manovra di politica monetaria restrittiva avrebbe comportato su di una economia “rigida” come quella italiana, fece procedere Baffi con estrema prudenza in questa direzione; egli si limitò a sollecitare quei cambiamenti strutturali che avrebbero ridotto gli incentivi alla domanda inflazionistica espressa da diversi gruppi sociali, sollecitò la modifica del meccanismo della scala mobile, cercò di sviluppare il mercato monetario e finanziario (cambiando le aste dei BOT e introducendo i CCT) e diede grande impulso all’attività di vigilanza per superare l’approccio discrezionale e per aumentare la concorrenzialità dei mercati. Sollecitò anche la revisione dei meccanismi per le nomine bancarie.

Insomma, pur in un periodo di controllo monetario attuato attraverso il controllo del credito e gli altri interventi diretti sugli attivi bancari, Baffi iniziava a porre le basi necessarie per procedere ad una futura liberalizzazione.

L’autonomia della Banca centrale e l’affermazione dei meccanismi di mercato non potevano che procedere insieme.

L’autonomia della Banca centrale e l’affermazione dei meccanismi di mercato non potevano che procedere insieme.

In questo contesto, la scelta più ricca di conseguenze antinflazionistiche fu fatta dai policy-makers italiani con l’adesione dell’italia all’accordo dello SME, nel dicembre 1978. il dibattito allora in corso si chiedeva se le politiche interne per la stabilizzazione monetaria dovessero precedere o meno il vincolo esterno.

Baffi (a differenza del suo successore Ciampi) non riteneva che tale disciplina potesse essere imposta dal cambio. Pur non contrario ai cambi fissi, non accettò lo SME con slancio, essendo scettico circa la capacità della politica italiana di trasformare l’impegno internazionale in comportamenti coerenti all’interno e temendo gli effetti dell’apprezzamento reale del cambio che ne sarebbero seguiti (sarcinelli 1991: 450; Pittaluga 2004 142).

Accettata la decisione governativa, egli ottenne dai partners europei di entrare con una lira deprezzata ed una banda di oscillazione larga, condizioni che garantirono all’italia una transizione dolce.

Il Governo, anch’esso restìo ad entrare fin dall’inizio dell’accordo, cambiò idea all’improvviso.

Sembrava che esso si apprestasse a promuovere quei cambiamenti strutturali che sarebbero stati necessari per accedere in un momento successivo. Il documento Pandolfi (di cui parleremo nel paragrafo successivo), intitolato: “Piano 1979-81. Una proposta per lo sviluppo, una scelta per l’Europa”, intendeva appunto promuovere un modello alternativo di sviluppo per l’economia italiana, avente come corollario la partecipazione allo SME.

Secondo Nardozzi, la decisione di entrare venne presa dal Governo soprattutto in coerenza con la volontà di proseguire nel processo di unione europea di cui l’italia era stata da sempre fautrice. Significativi gli interventi di Luigi Spaventa e di Nino Andreatta, rispettivamente alla Camera e al senato, in occasione dell’approvazione parlamentare.

All’adesione italiana, il primo, del tutto contrario per tante ragioni – la congiuntura internazionale, l’asimmetria che l’accordo monetario manteneva a favore della Germania, le condizioni ‘irrinunciabili’ all’ingresso richieste dal Governo italiano e negate – si dichiara in sintonia con il giudizio della maggior parte dei tecnici, degli economisti e dei politici dell’epoca. Spaventa è ugualmente contrario a lasciare a tale scelta una mera connotazione politica, che vede nella costrizione esterna un mezzo per indurre la nostra economia ad adottare i comportamenti necessari per il suo risanamento. serve infatti all’italia un periodo di adattamento prima di assumere impegni di cambio, perché il risanamento non può essere imposto e non può avvenire senza consenso.

Poiché l’enforcement di una politica economica interna rigorosa può “essere altrettanto più efficace se viene vissuto come una necessaria preparazione ad una entrata credibile piuttosto che come insostenibile conseguenza di una entrata prematura”, come affermato anche da M. Monti (!)

(Spaventa 1980: 232).

(Spaventa 1980: 232).

N. Andreatta, al contrario, si complimenta con il ministro del Tesoro Pandolfi che ha trattato l’accordo, richiamando il Piano da esso stesso presentato per l’economia, ma non ritiene la realizzazione del piano una pre-condizione per l’ingresso nello sME. Al contrario, la stabilizzazione delle grandezze monetarie non è attuabile senza la stabilizzazione del cambio (la logica va dunque capovolta, Andreatta 1980: 218). nemmeno la politica dei redditi, da sola, può servire.

Per Andreatta non si può continuare ad eludere il problema dell’inflazione e a non capire che, senza un cambio relativamente stabile, l’unico strumento a disposizione rimane una politica dei redditi “selvaggia” e “feroce” (Andreatta 1980: 217).

E' stata una politica errata quella diperseguire l’espansione e proteggere i profitti con i cambi deboli. L’italia ha accumulato riserve, ma anche importato altra inflazione. è interessante il cambio di responsabilità contro l’inflazione che Andreatta attribuisce alle autorità: con l’accordo dello sME i riallineamenti di cambio richiesti sarebbero divenuti di competenza e responsabilità del Tesoro, anziché della BC. E' preferibile che sia il ministro del Tesoro ad assumersi pubblicamente le responsabilità di una gestione inflazionistica che comporta aggiustamenti del cambio.

Nel caso in cui prevalesse il rinvio dell’adesione italiana allo SME, Andreatta chiede, fin da subito, l’emanazione di provvedimenti di urgenza che restringano l’area delle indicizzazioni...

7- Vediamo quali furono gli immediati sviluppi dell'adesione allo SME in concomitanza con l'uscita di scena di Baffi e, ancor più, di Moro:

"...nella Relazione annuale per il 1980, all’inizio del suo insediamento, Ciampi parla di statuto della moneta, che chiama in causa attori diversi.

La natura dei mali italianiè essenzialmente reale: “l’inflazione potrebbe essere piegata, ma urgono misure di contenimento del disavanzo pubblico, di pro-mozione della produttività, di contenimento dei costi” (Considerazioni finali, 1980: 383-384).

Egli sottolinea l’alta soglia strutturale dell’inflazione che ci contraddistingue dagli altri Paesi, su cui influiscono le variazioni delle ragioni di scambio con l’estero e la dipendenza dalle materie prime importate, gli scompensi tra la composizione della domanda e la struttura della produzione, l’intensità delle pressioni salariali e la loro coerenza con l’evoluzione della produttività, gli assetti della finanza pubblica e le modalità di intervento dello stato, i divari territoriali, le indicizzazioni che non ne tengono conto, ecc. Per quanto riguarda i rapporti tra deficit pubblico e politica monetaria, ancora una volta egli sottolinea, così come Pandolfi, non tanto l’impossibilità di contenere gli aggregati monetari, quanto l’impossibilità di farlo senza limitare lo spiazzamento del finanziamento pubblico su quello privato:

“La dimensione dei fabbisogni pubblici (...) e la necessità di limitare lo spiazzamento dell’attività produttiva e di investimento dei privati hanno condotto alla creazione di un volume di credito e di attività liquide che ha permesso una crescita del reddito nel quale la componente inflazionistica è stata largamente prevalente” (Ciampi 1980: 241). Occorre dunque che il disavanzo sia contenuto entro i limiti compatibili con le esigenze dell’accumulazione e coerenti con una politica, nei fatti, antinflazionistica. Dopo un anno dallo sME, comportamenti coerenti con quella adesione non sono ancora stati presi.

Occorrono misure plurime e coordinate ma, da parte sua, la Banca centrale manterrà una linea di severità monetaria (Ciampi 1980: 247)."

“La dimensione dei fabbisogni pubblici (...) e la necessità di limitare lo spiazzamento dell’attività produttiva e di investimento dei privati hanno condotto alla creazione di un volume di credito e di attività liquide che ha permesso una crescita del reddito nel quale la componente inflazionistica è stata largamente prevalente” (Ciampi 1980: 241). Occorre dunque che il disavanzo sia contenuto entro i limiti compatibili con le esigenze dell’accumulazione e coerenti con una politica, nei fatti, antinflazionistica. Dopo un anno dallo sME, comportamenti coerenti con quella adesione non sono ancora stati presi.

Occorrono misure plurime e coordinate ma, da parte sua, la Banca centrale manterrà una linea di severità monetaria (Ciampi 1980: 247)."

8- E siamo così giunti, sulle premesse degli eventi significativi del 1974 e 1975, alla vera "svolta" del 1978; una svolta che, prende decisamente alcune direzioni che, comunque le si voglia porre, trovano un precedente completamente "antitetico" nelle scelte che aveva compiuto l'ultimo governo Moro. E l'uscita di scena, tragica e ancora non decifrata di quest'ultimo, assume un senso obiettivo, proprio nel 1978; e con assoluta immediatezza, nei tempi della politica italiana, rispetto al ritrovamento del suo corpo esanime.

La svolta del 1978, - allorchè il governo colse, "cambiando idea all'improvviso", l'occasione della costruzione europea, prepara il divorzio del 1981-, si concretizza nelle tesi ormai apertamente propugnate, proprio nel 1978, da Pandolfi e Andreatta, (con la nota opposizione di Spaventa...in quel tempo) e la consapevolezza generale dell'inefficacia (in termini di "consenso", si faccia attenzione!) di politiche solo dei redditi o di quelle monetarie restrittive, trovano un punto di coagulazione accelerata nell'indispensabile complemento della "politica valutaria", cioè nella costrizione, quanto mai opportuna, in questa visione, del "vincolo esterno".

La politica dunque ebbe un preciso percorso a partire dal 1975 ma che maturò solo nel 1978. Possiamo riassumerne i punti salienti emergenti dai fatti storici:

a) Moro e la deliberazione del "suo" CICCR del 23 gennaio 1975, rappresentanto, da quasi subito, una linea di totale ostacolo alla lotta all'inflazione...di cui pure, si dà atto, non si lamentano nemmeno le imprese del tempo, e per cui rimaneva ancora un barlume di consapevolezza sulle relative cause, dovute a "shock esogeni";

b) per non fermarsi alla sola rilevanza della "delibera CICCR" del 1975, le cronache di quegli anni non registrano alcuna presa di posizione di Moro (che, nell'Assemblea costituente, in più interventi, si mostra consapevole del ruolo dello Stato nell'economia secondo le teorie keynesiane), nei sensi poi adombrati non solo dal "titubante" Baffi (quantomeno riguardo alla drasticità delle scelte di vincolo sul cambio), ma principalmente dai variPandolfi e Andreatta, che diverranno "prevalenti" col governo Andreotti, successivo al rapimento dello stesso Moro;

c) a conferma storica di questa posizione, diamo un input sui fatti relativi alla parte finale della vicenda politica di Moro:

All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che ritenne possibile un governo di "solidarietà nazionale", che includesse anche il PCI nella maggioranza, sia pure senza una presenza di ministri comunisti nel governo, in una prima fase. Tale soluzione presentava rischi sul piano della politica internazionale, in quanto non trovava il consenso delle grandi superpotenze mondiali[18]:- Disaccordo degli Usa: l'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il partito comunista sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche supersegrete della Nato. Inoltre, una partecipazione comunista in un paese d'influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli Usa nei confronti del resto del mondo, e soprattutto dell'Urss[19];

- Disaccordo dell'Urss: la partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli USA.

d) lo stesso Baffi, favorevole alla liberalizzazione ed alla maggior indipendenza dell'Istituto centrale, era non solo "restio" al vincolo sul cambio, ma anche alla drasticità delle "riforme strutturali" che gli si sarebbero accompagnate.

Al momento di votare l'adesione allo SME, - proprio in un clima in cui l'opinione pubblica era principalmente scioccata dall'uccisione di Moro-erano dunque già mutati gli equilibri politici,rendendosi finalmente propizio il superamento, d'un balzo,de "il giudizio della maggior parte dei tecnici, degli economisti e dei politici dell’epoca"contrario agli effetti del vincolo sul cambio e a tale "drasticità" di riforme: il "vincolo esterno" diventa realtà operativa;

e) il costo, in termini di consenso, delle politiche intransigenti antiinflazionistiche, non è più un ostacolo a che il governo, "all'improvviso", cambi idea: ma ciò accade pochi mesi dopo la morte di Moro;

e) il costo, in termini di consenso, delle politiche intransigenti antiinflazionistiche, non è più un ostacolo a che il governo, "all'improvviso", cambi idea: ma ciò accade pochi mesi dopo la morte di Moro;

f) sia come sia, neppure la "titubanza" di Baffi, ha più posto in questa "nuova via dello sviluppo italiano": sappiamo come uscì di scena, poco dopo, nel 1979, essendo sostituito dallo stesso Ciampi, favorevole ad una "disciplina" che servisse da giustificazione europea della politica dei redditi "selvaggia e feroce" di cui Andreatta è perfettamente consapevole.

La limitazione del disavanzo o deficit, diviene la vera frontiera del nuovo modello di sviluppo italiano, lo spiazzamento dal pubblico al privato il grande obiettivo, e l'inflazione il grande male, connesso a rimedi che ignorano le sue origini in shock esogeni e che si appuntano esclusivamente, per usare la parole di Ciampi, su "l’intensità delle pressioni salariali e la loro coerenza con l’evoluzione della produttività".

Inizierà un altro lungo cammino, per realizzare questo modello dogmatizzato di politica economico-fiscale, ma sarà sempre legato al perfezionamento del "vincolo esterno", e culminerà nel 1992, nel Trattato di Maastricht.

Che vedremo nella prossima puntata...