1. Il Sole 24 ore dà la notizia della crescita record in Germania dei salari reali "la più alta in un quarto di secolo": si parla, in questo caso, di quella registrata nel 2015.

Alla base di questo aumento, la "piena occupazione", l'introduzione del salario minimo, buone prospettive di crescita e la bassa inflazione. A fronte di aumenti nominali (medi) dei salari contrattualizzati pari al 2,8%, stante un'inflazione media 2015 allo 0,3%, l'aumento dei salari reali risulterebbe del 2,5%.

I mini jobs calerebbero, "per effetto del salario minimo", posto sulla soglia di 8,50 euro (e "imposto" dai socialdemocratici alla Merkel): infatti poiché sarebbero aumentati del 2,5% i lavori soggetti a contribuzione previdenziale "regolare", se ne deduce la corrispondente diminuzione dei mini-jobs.

Questi ultimi, infatti, aggiungiamo per chiarire i fatti, sono a contribuzione ridotta, per le minori aliquote corrisposte dal datore, riflettendosi comunque in un futuro trattamento pensionistico molto ridotto: tanto più se la base contributiva (massima) è quella dei fatidici 450 euro mensili. Ma bisogna anche tenere conto che una parte rilevante dei minijobs sono a termine di "breve durata" e, in tal caso, il datore di lavoro è esentato dai versamenti previdenziali e assicurativi.

Conclude il Sole, in ogni modo, che questo insieme di elementi avrebbe portato al risultato che la crescita del PIL tedesco dell'1,7 del 2015, sia stata dovuta per 1,5 punti all'aumento di consumi privati e spesa pubblica: "quest'anno il fenomeno dovrebbe accentuarsi mettendo sempre più in secondo piano il commercio con l'estero". Vedremo come questa ipotesi sia smentita dalle stesse fonti produttive tedesche...

2. Va detto che, calcolando la sfera di applicazione "mista" dei minijobs (cioè quelli retribuiti esattamente intorno alla loro soglia massima sommati con quelli integrati, "anche" sul piano salariale, dall'assistenza pubblica, cioè in cui sono corrisposte retribuzioni notevolmente sotto la soglia dei 450 euro mensili), i minijobbers passerebbero da circa 7,3 milioni a 7,11 milioni o, comunque, intorno ai 7 milioni anche utilizzando i dati aggiornati che vedremo più oltre: il che, considerando che la prima cifra era rimasta sostanzialmente stabile all'incirca dal 2003, e che il sistema era dichiaratamente volto a un riassorbimento provvisorio della disoccupazione meno qualificata e in vista di un'evoluzione verso lavori "regolari", non pare obiettivamente un rilevante progresso strutturale del mercato del lavoro tedesco; cioè non pare un significativo mutamento verso un dualismo meno accentuato e meno drammatico (che è una spaccatura sociale inevitabile nei suoi effetti futuri, dato che non coinvolge solo gli studenti coi "lavoretti", come si vorrebbe far credere, ma ha strutturato l'occupazione e la retribuzione-tipo di una parte molto rilevante del lavoro femminile, dei lavoratori stranieri e di una consistente componente dei lavoratori della ex-Germania est...).

3. Il fenomeno, nelle sue dinamiche, pare infatti essere un po' differente da come lo "accerta" il Sole: in generale, rispetto ai picchi del 2004, i minijobs sono andati comunque sottilmente diminuendo, a prescindere dall'introduzione del salario minimo, che, in realtà non può aver spiegato consistenti effetti modificativi di questa tendenza alla leggera diminuzione "fisiologica" dei minijobs nel 2015: anche perché, va ribadito, tale salario minimo andrà in realtà effettivamente a regime tra il 2016 e il 2017.

Ma la realtà "statistica" rilevata (dalla fonte appena linkata) ci racconta una diversa spiegazione: "il salario minimo sarà applicato anche ai c.d. mini-jobs, criticati per essere considerati una forma di sottooccupazione e a volte di sfruttamento dei lavoratori a causa di compensi orari alquanto bassi", ma i suoi effetti nel 2015, infatti, non paiono aver modificato il trend "fisiologico" sopra segnalato.

4. E questo, nonostante i timori degli "economisti", in Germania (gli ordoliberisti sono sempre molto preoccupati dell'alterazione del fisiologico e superiore sistema dei prezzi nel campo retributivo), per l'aumento repentino del costo del lavoro, ancora al di là da venire: sappiamo in realtà che il salario minimo ha un effetto spiazzante degli investimenti verso i settori dove l'occupazione è a bassa qualificazione e a costo ridotto, con la sola creazione di posti di lavoro nei servizi a bassa intensità di capitali. Cioè i minijobbers saranno, in parte sostituiti, da lavoratori precari e sottopagati che consentono a grandi imprese di servizi di rivolgersi a consumatori a basso reddito, cioè alla stessa massa crescente di lavoratori marginali (comunque disciplinati), perpetuando il sistema di crescita della produttività non legata a corrispondenti aumenti salariali, diffusi e distribuiti sulla parte più importante del mercato del lavoro.

Più in generale però, "al 30 giugno 2014 i mini-jobbers erano 7,2 milioni, di cui 6,9 nel settore commerciale e il resto presso i privati (lavoro domestico). Il numero dei lavoratori marginali sul totale dei lavoratori subordinati, benché abbastanza elevato, è tuttavia tendenzialmente costante negli ultimi dieci anni. Infatti, se a dicembre 2004 la quota dei mini-jobbers sul totale dei lavoratori dipendenti era il 20%, a dicembre 2013 è calcolato al 18,9%. In valore assoluto il loro numero è aumentato di circa 280 mila unità, ma gli occupati sono cresciuti di oltre 3 milioni nello stesso periodo di tempo".

Insomma, il lavoro marginale cambia solo nome e solo in parte: dai soli minijobbers ai lavoratori "mimimun wage" ben noti nei paesi anglosassoni: ma sempre marginali rimangono, nonostante i "timori"e sempre di riduzione della sfera di lavoro tutelata dalla contrattazione collettiva si tratta.

5. A parte, dunque, la scarsa importanza, in termini di mutamento effettivo del mercato del lavoro, della "sostituzione" dei salariati minimi ai minijobers, ci pare però discutibile che sia sia verificato un aumento della spesa pubblica in Germania. Questa è la dinamica aggiornata della spesa pubblica tedesca in rapporto al PIL che, per il 2015, appare decisamente contraddire quanto riportato dal Sole:

Sui consumi, abbiamo invece un certo riscontro positivo, ma la dinamica non appare di dimensione tale da correggere, appunto mediante l'espansione della domanda interna, gli squilibri commerciali interni all'eurozona: appare piuttosto che si sia verificato un fisiologico aumento dei consumi, all'interno di una propensione marginale costante, rapportato ad una situazione di crescita del PIL di dimensioni non certo eccezionali (e cioè non tali da giustificare un ruolo di "locomotiva" dell'economia tedesca, da sempre sbandierato come mito smentito dai fatti di un'economia fortemente mercantilistica).

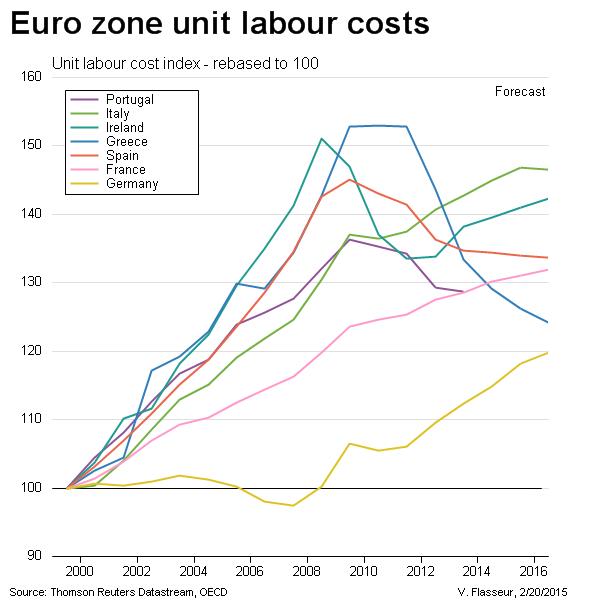

6. In effetti, in coerenza con tale quadro sostanzialmente inalterato, la dinamica dell'inflazione in Germania, anche e proprio nel 2015-2016, appare molto modesta e con un differenziale, rispetto alla media UEM, che non autorizza l'attribuzione di un ruolo creativo di domanda (mediante importazioni) per il resto dell'eurozona:

"Inflation rose from a flat reading in February to 0.3% in March. Meanwhile, annual average inflation in March came in at 0.3%, matching February’s reading. Harmonized consumer prices rose 0.1% annually in March, which contrasted February’s 0.2% decrease. Average HICP inflation remained at 0.2% in March":

Questo il dato inflattivo aggiornato dell'eurozona (visto qui, come attestante il fallimento del QE sotto questo profilo: laddove non pare nemmeno particolarmente coronato da successo nell'indurre la Germania a reflazionare in misura utile ad una correzione non esclusivamente deflattiva nel resto dell'eurozona):

7. E di questo quadro di prosecuzione tedesca su una fisiologia (o "patologia") del traino mercantilistico-esportativo non è difficile avere conferme.

Anzitutto, in pieno contrasto con gli sbandierati aumenti salariali in "azione" dal 2015 e proposti come inarrestabile crescita reale anche nel 2016 (infatti differita a partire da luglio e scaglionata prudentemente sul 2017), il dato di aprile dell'inflazione tedesca, è di nuovo negativo:

L'inflazione annuale tedesca, in aprile, risulta dello 0,1, rendendo del tutto aleatorio il preteso target dell'1,2% previsto dal governo della Merkel per il 2016.

Se ne deduce che qualcosa non sta andando come ci viene raccontato sul fronte del presunto aumento dei consumi, cioè della domanda interna, in Germania: e questo non può prescindere da un'ostinazione a seguire politiche di svalutazione reale interna, operata sui livelli salariali complessivamente intesi, e non certo eliminata dagli aumenti retributivi concessi nei numericamente decrescenti comparti soggetti alla contrattazione collettiva, erosi sempre più dalla contrattazione aziendale, oltre che dal peso permanente se non, in prospettiva, crescente, del mercato del lavoro marginale dei minijobs, da aggiungere - e non da sottrarre- ora anche ai (futuri) minimum wagers.

8. Ma non basta, come conferma della invarianza delle complessive policies tedesche sul mercato del lavoro (solo appena rimodulate): il saldo commerciale positivo della Germania, in aprile, risulta in realtà ancora in crescita, rafforzandosi rispetto alla già "squilibrata" situazione mostrata da questo andamento registrato fino a febbraio:

La cosa più "interessante", e in realtà più contrastante col trend che si cerca di offrire in Italia, - cioè reflazione tedesca, aumento dei consumi interni e, si implica, tendenza a importare di più dai partners dell'eurozona, in presunta correzione degli squilibri commerciali, che aiuterebbe la sopravvivenza dell'euro-, è che la rafforzata crescita esportativa della Germania, secondo le stesse fonti rappresentative delle imprese operanti nel settore, si rivolge ("di nuovo") proprio verso l'eurozona!

Infatti:"in una recente dichiarazione (di aprile), la Federazione tedesca dei commercianti all'ingrosso e del commercio con l'estero (BGA) ha rilevato che dopo una partenza debole a inizio anno, le esportazioni sono ora tornate su un sentiero di crescita. La BGA ha sottolineato che la Germania beneficia in particolare del commercio coi suoi vicini europei, mentre gli scambi coi paesi non-europei è "attenuato", nonostante le politiche monetarie espansive della BCE".

9. Ora, la questione appare ancora una volta di "informazione".

Non si possono domare i fatti per raccontare di una storia di cooperazione tedesca alla sostenibilità dell'eurozona che in realtà appare smentita da un'eloquente realtà, che, per di più, indica l'irrilevanza delle mere misure monetarie intraprese dalla BCE, sia sui livelli inflattivi e occupazionali, sia sulla possibilità di indurre la Germania a un cambio di segno delle politiche di aggressivo mercantilismo che erano scontate, cioè garantite, nella stessa intelaiatura antisolidale dell'eurozona .

Senza contare che tali misure monetarie, in sovrapprezzo, sono ormai oggetto di sempre più numerose iniziative tedesche per denunciarne la illegittimità costituzionale, violata dall'applicazione distorta dei trattati asseritamente compiuta dalla BCE.

Ma raccontare di un immaginario quadro cooperativo, realizzabile all'interno dei trattati e delle policies da essi consentite alle istituzioni UE-M, ci pare ormai alimentare una mitologia che può servire solo a nascondere agli italiani la crisi irreversibile dell'eurozona: una crisi che discende, però, dalla sua iniziale e programmatica insostenibilità antisolidale che sta costando al popolo italiano una distruzione sistematica del suo sistema sociale, industriale e previdenziale.

Il problema, ormai, non è raccontare che l'euro sia sostenibile, ma come fare a nascondere ulteriormente l'inevitabilità di un (euro)redde rationem esplosivo.

Sul versante del "tacchino italiano", naturalmente.