“Gesù rispose loro: “Badate che nessuno vi inganni!

Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo:

“Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno”

(Matteo, 24, 4-5)

Questo splendido post di Francesco Maimone esige un chiarimento preliminare che consente di coglierne uno dei punti fondamentali. Un punto particolarmente attuale e incisivo, sulle nostre vite, in questo momento storico.

Si tratta della distinzione tra Costituzionalismo giuridico e Costituzionalismo politico. Questa distinzione rinvia a un (inquietante) interrogativo: perché porre ossessivamente l'accento sulla libera rielaborabilità, in base ad un presunto pensiero filosofico-razionale, di qualsiasi testo costituzionale, svilendo la sua funzione di fonte normativa suprema, e quindi svincolandosi dalmetodo di interpretazione,logico-concettuale, sistematica e storica, proprio del diritto?

Perché in tal modo si costruisce un sistema a priori di politica allo stato puro, antigiuridica edapparentemente libera, il cui postulato implicito è che si possa trarre solo dalla politica e dal processo elettorale l'ambito dei "vincoli" che sarebbero accettabili (come costi) da una società; mentre la politica, a sua volta, è legittimata, a questa libertà assoluta, dal"meritotecnocratico" di chi la incarna o ne designa i rappresentanti in esede elettiva.

Si tratta della distinzione tra Costituzionalismo giuridico e Costituzionalismo politico. Questa distinzione rinvia a un (inquietante) interrogativo: perché porre ossessivamente l'accento sulla libera rielaborabilità, in base ad un presunto pensiero filosofico-razionale, di qualsiasi testo costituzionale, svilendo la sua funzione di fonte normativa suprema, e quindi svincolandosi dalmetodo di interpretazione,logico-concettuale, sistematica e storica, proprio del diritto?

Perché in tal modo si costruisce un sistema a priori di politica allo stato puro, antigiuridica edapparentemente libera, il cui postulato implicito è che si possa trarre solo dalla politica e dal processo elettorale l'ambito dei "vincoli" che sarebbero accettabili (come costi) da una società; mentre la politica, a sua volta, è legittimata, a questa libertà assoluta, dal"meritotecnocratico" di chi la incarna o ne designa i rappresentanti in esede elettiva.

La risposta, in un certo senso l'abbiamo anticipata, in un passaggio di questo post, parlando del contenuto e della funzione della sovranità (che rimane altrimenti un concetto equivoco e piegabile agli scopi più eterogenei):

Per connotare questo contenuto e questa funzione, in base al principio che ognuno ha le sue competenze commisurate all'oggetto delle indagini e della ricerca che compie, evitiamo di ricorrere alla "mera" filosofia (specie se vivente nella logica del rinvio bibliografico, reciproco e incontrollabile, interno al mainstream liberista anglosassone, cioè sussidiario e derivante dal paradigma economico instaurato dalle forze culturalmente dominanti, cioè l'oligarchia): ed infatti, risolvere un problema giuridico-costituzionale,qual è quello della definizione della sovranità, è un problema proprio della scienza (sociale) giuridica, basata sullo studio dei dati positivi costituiti dalle norme. E ciò, per quanto la "teoria generale del diritto" sia strettamente connessa alla "filosofia del diritto", senza coincidere con essa.La filosodia...prescinde dal porsi il problema dell'interpretazione e dellasistematizzazione, effettuata in via induttiva (e non solo deduttiva, sulla base di assiomi filosofici), dell'insieme delle norme positive esistenti. Vale a dire, interpretando e sistematizzando" i "fatti sociali normativi", effettivamente rilevabili dallefonti di produzione (si dice "de jure condito") proprie del complesso degli Stati...

Un secondo aspetto va sottolineato prima di intraprendere la lettura del post (con rilettura altamente consigliata):come curiosamente appare accadere anche in altri casi (es; pareggio di bilancio, applicazione del fiscal compact, Unione bancaria con burden sharing), l'elaborazione €uropea, nel caso quella della Venice Commission, finisce per avere effetti pratici e tangibili solo...in Italia.

Si parla spesso in termini generali, se non vaghi, di tali riforme; ma poi, il vero destinatario di tuttequeste algide formule (processi decisionali, governance etc...), invariabilmente riduttive dei diritti sociali e potenziatrici della decisione politica "pura", assunta in nome del "prendere comunque decisioni", legittimate a priori dal superiore bene, tecnocraticamentepredeterminato, si riversano in cambiamenti profondi del quadro della democrazia costituzionale del 1948. E non è un caso, dobbiamo ritenere a questo punto della vicenda...

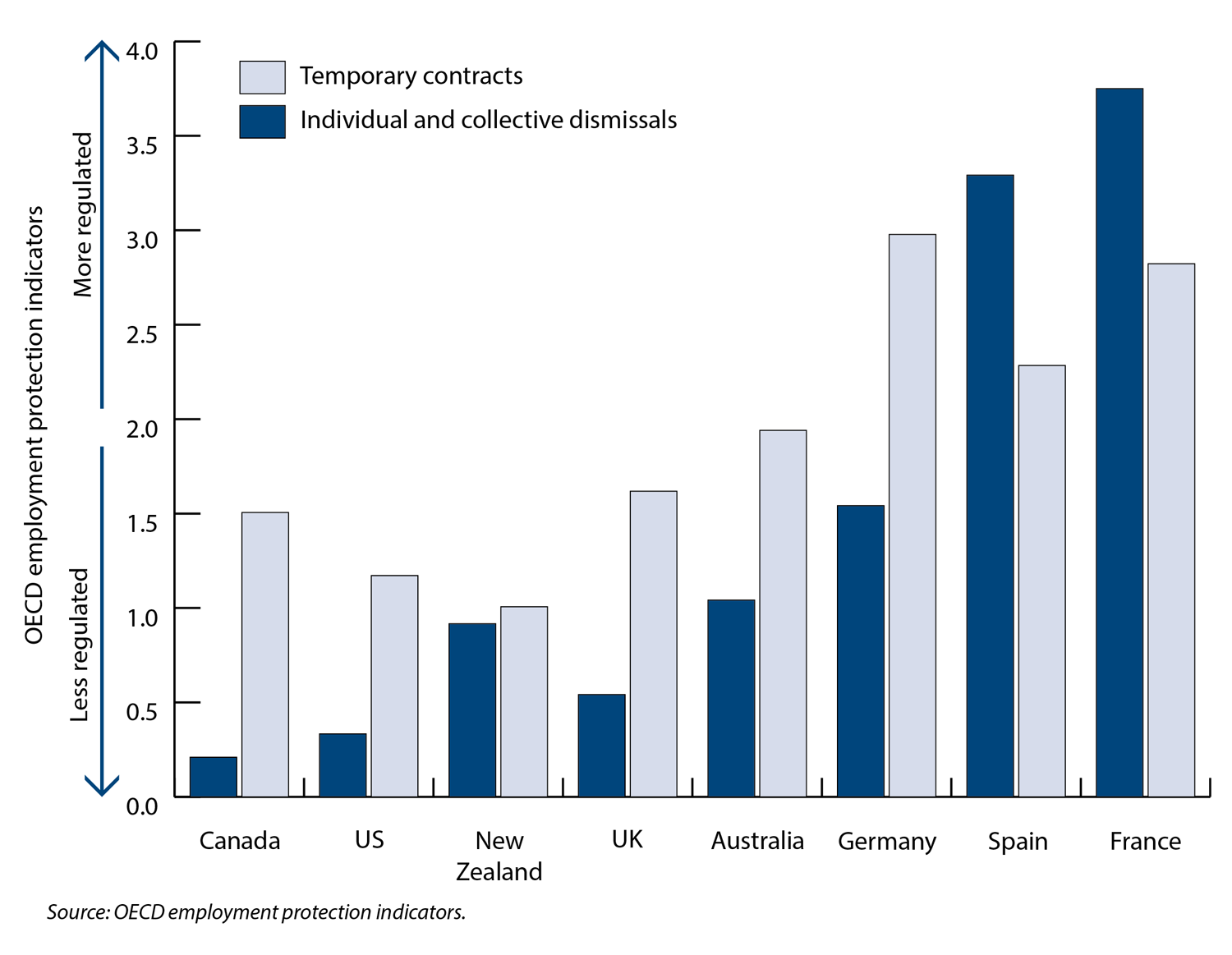

Infine, un terzo, fondamentale, aspetto: quando si afferma, da parte della Venice Commission, che il potere di revisione costituzionale, dato il "relativismo" storico-politico di ogni concetto giuridico-costituzionale, non dovrebbe esserelimitato e che non dovrebbero neppure preferibilmente sussistere disposizioni costituzionali non revisionabili, nepossiamo arguire che, come per le riforme del mercato del lavoro, quelle costituzionali, dentro l'UEM, non avranno mai fine; almeno finché non sarà espunto dalle Costituzioni ogni "diritto" che "mette in scacco il bene comune".

Dunque, visto che, secondo questo indirizzo, affermatodall'UE in modo pressante,il "benecomune" consiste nell'abolizione del valore giuridico assoluto dei diritti - da relativizzare come subordinati a qualsiasi ragione "politica" ritenutaprevalente dall'elite tecnocratica-, l'attuale riforma costituzionale non è che una tappa, e neppure la più traumatica,del percorso di mutamenti costituzionali che ci verranno inesorabilmente imposti in nome della "governance"€uropea.

Internazionalista e dei mercati.

Infine, un terzo, fondamentale, aspetto: quando si afferma, da parte della Venice Commission, che il potere di revisione costituzionale, dato il "relativismo" storico-politico di ogni concetto giuridico-costituzionale, non dovrebbe esserelimitato e che non dovrebbero neppure preferibilmente sussistere disposizioni costituzionali non revisionabili, nepossiamo arguire che, come per le riforme del mercato del lavoro, quelle costituzionali, dentro l'UEM, non avranno mai fine; almeno finché non sarà espunto dalle Costituzioni ogni "diritto" che "mette in scacco il bene comune".

Dunque, visto che, secondo questo indirizzo, affermatodall'UE in modo pressante,il "benecomune" consiste nell'abolizione del valore giuridico assoluto dei diritti - da relativizzare come subordinati a qualsiasi ragione "politica" ritenutaprevalente dall'elite tecnocratica-, l'attuale riforma costituzionale non è che una tappa, e neppure la più traumatica,del percorso di mutamenti costituzionali che ci verranno inesorabilmente imposti in nome della "governance"€uropea.

Internazionalista e dei mercati.

I PRINCIPI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ALLA PROVA DELLA POSSIBILE REVISIONE FORMALE (Commissione di Venezia e costituzionalismo di “Star Wars”)

1. Prove generali in attesa della soluzione finale?

Il recente e perdurante fenomeno di rappresaglia censoria opposta alla divulgazione scientifica e democratica di Quarantotto costituisce l’occasione per segnalare un incombente pericolo di obliterazione persino sul piano formale di quei principi fondamentali(ed immodificabili)sanciti nella nostra Costituzione e che da tempo ormai sono stati disattivati sul piano sostanziale. Anche una tale definitiva opzione non deve apparire come surreale, dal momento che le “finissime menti” giuridiche neo-ordoliberiste [1] l’hanno già teorizzata, paludandola in documenti ufficiali dal linguaggio orwelliano.

E’ probabile che detta opzione venga assunta, tramite il consueto “metodo Juncker” e per il tramite degli accondiscendenti luogotenenti nazionali, allorché €SSI abbiano sentore di un ulteriore allentamento della (ottimisticamente residua) coscienza democratica, indotto per mezzo di qualche altro “shock economico” (prossima crisi bancaria?); tanto che, al riguardo, l’imminente referendum costituzionale sembra presentarsi come una delle ennesime “prove generali” approntata allo scopo. Per questa ragione una vigilanza cosciente impone la necessità continua di svelare e decriptare ideologismi omotetici con il fine di scongiurare il perpetuarsi di quella grande frod€ totalitaria spacciata per democrazia, un inganno che ormai da troppo tempo è in pista e che non accenna a retrocedere.

E’ probabile che detta opzione venga assunta, tramite il consueto “metodo Juncker” e per il tramite degli accondiscendenti luogotenenti nazionali, allorché €SSI abbiano sentore di un ulteriore allentamento della (ottimisticamente residua) coscienza democratica, indotto per mezzo di qualche altro “shock economico” (prossima crisi bancaria?); tanto che, al riguardo, l’imminente referendum costituzionale sembra presentarsi come una delle ennesime “prove generali” approntata allo scopo. Per questa ragione una vigilanza cosciente impone la necessità continua di svelare e decriptare ideologismi omotetici con il fine di scongiurare il perpetuarsi di quella grande frod€ totalitaria spacciata per democrazia, un inganno che ormai da troppo tempo è in pista e che non accenna a retrocedere.

2. La Commissione di Venezia (a romanticismo zero)

La Commissione di Venezia (denominata “Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto”) é un “… organismo del Consiglio d’Europa che assiste gli Stati nel consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche … La Commissione contribuisce in modo significativo alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo, che si basa sui valori giuridici fondamentali del continente, e garantisce agli Stati un "sostegno costituzionale” …” [2].

A chi abbia imparato a comprendere le origini e le finalità intrinsecamente antidemocratiche del progetto €uropeista [3] non dovrebbe risultare difficile realizzare come anche detto organismo sia in realtà un organo tecnocratico incaricato di definire ai popoli europei le linee di indirizzo per la loro progressiva e violenta apertura al governo sovranazionale dei mercati, mediante “suggerimento” degli opportuni adeguamenti funzionali da apportare al più alto livello della legislazione.

Pertanto, tradotto in termini comprensibili, la Commissione – in funzione di “braccio giuridico” al servizio delle reviviscenti forze neofeudali - si è assunta il compito di fare da “bàlia” agli Stati sovrani nel consolidamento e rafforzamento del verbo neo-ordoliberista favorendo una sua diffusa costituzionalizzazione.

E ciò sul presupposto aprioristico (ed autoritario) secondo cui i singoli Stati sovrani avrebbero tout court bisogno di tale amorevole assistenza, orientata in senso teleologico, come di consueto, alla dissoluzione dei fondamentali principi consacrati nella Costituzioni postbelliche e considerati come estremo argine da rimuovere per l’affermarsi delle supreme leggi mercatistiche. In perfetta consonanza ideologica, nondimeno, con la psicosi oligarchica di J.P. Morgan che, come noto, ha individuato proprio in quelle Costituzioni il nemico da neutralizzare in quanto ritenute di impedimento alla crescita economica [4].

Pertanto, tradotto in termini comprensibili, la Commissione – in funzione di “braccio giuridico” al servizio delle reviviscenti forze neofeudali - si è assunta il compito di fare da “bàlia” agli Stati sovrani nel consolidamento e rafforzamento del verbo neo-ordoliberista favorendo una sua diffusa costituzionalizzazione.

E ciò sul presupposto aprioristico (ed autoritario) secondo cui i singoli Stati sovrani avrebbero tout court bisogno di tale amorevole assistenza, orientata in senso teleologico, come di consueto, alla dissoluzione dei fondamentali principi consacrati nella Costituzioni postbelliche e considerati come estremo argine da rimuovere per l’affermarsi delle supreme leggi mercatistiche. In perfetta consonanza ideologica, nondimeno, con la psicosi oligarchica di J.P. Morgan che, come noto, ha individuato proprio in quelle Costituzioni il nemico da neutralizzare in quanto ritenute di impedimento alla crescita economica [4].

Nel dicembre 2009 la Commissione ha partorito unReport on constitutional amendment(Relazione sulla revisione costituzionale) [5], informandoci di aver avuto nel corso degli anni l’opportunità di riflettere sulle procedure di revisione costituzionale nell’ambito di pareri rivolti a singoli Paesi, ma che solo con il suddetto Paper, per la prima volta, la stessa è stata chiamata a “studiare il problema in modo generale ed astratto” (punto 14) per “identificare e analizzare alcune caratteristiche fondamentali e le sfide della revisione costituzionale” nonché per offrire “alcune riflessioni normative” (punto 17).

Nell’ambito del documento, alcune teorizzazioni in ordine alla funzione delle Costituzioni e, in pari tempo, ai limiti della loro revisione, confermano drammaticamente la reale natura che è insita nel consesso €uropeo al quale l’Italia, suo malgrado, si autocostringe in modo masochistico ancora a partecipare.

2.1 A cosa serve una Costituzione?

Bisogna subito premettere che, in assonanza con il descritto compito della Commissione, l’intera Relazione si ispira ad una precisa dottrina giuridica ultraliberista (se non proprio anarcocapitalista) di matrice anglosassone che va sotto il nome di Costituzionalismo politico.

Prendendo spunto da un interessante lavoro di M. Goldoni [6]è possibile sintetizzare di seguito quali sono i nuclei concettuali che caratterizzano la stessa:

Prendendo spunto da un interessante lavoro di M. Goldoni [6]è possibile sintetizzare di seguito quali sono i nuclei concettuali che caratterizzano la stessa:

“… Il primo riguarda un diverso rapporto fra diritto e politica, in cui, a differenza di quanto sostenuto dal costituzionalismo giuridico, la politica precede, in senso assiologico, il diritto. … questa prospettiva impone una maggiore attenzione da parte dei costituzionalisti per la filosofia politica e, viceversa, più consapevolezza da parte dei filosofi politici dell’importanza della questione che attiene alla legittimità delle procedure decisionali…

Il secondoriguarda il ruolo dell1a partecipazione politica e del disaccordo nel processo democratico. La legittimazione dell’autorità si fonda sulla capacità di trovare una risoluzione al problema del conflitto nonostante la presenza di un dissenso pervasivo…

Il terzo nucleo, per certi aspetti il più caratterizzante, riguarda il modello istituzionale più adatto ad un costituzionalismo politico. Esso propone, fondamentalmente, il rigetto quasi totale del controllo giurisdizionale di costituzionalità e l’adozione di un neoparlamentarismocome assetto migliore per la tutela dei diritti e per il controllo degli altri poteri…” [7].

La citata dottrina, a ben vedere, oltre che porsi del tutto agli antipodi rispetto al più recente ed evoluto “costituzionalismo democratico” (nel cui solco è da collocare la nostra Carta fondamentale), sovverte ancor prima i connotati più peculiari di quello liberale classico. Ed infatti, per i teorici del costituzionalismo politico non esistono i “diritti”, tanto meno fondamentali:

“… “i diritti non sono briscole che mettono sotto scacco il bene comune perché essi hanno senso solo nella misura in cui contribuiscono ad esso e forniscono un ampio ventaglio di opportunità individuali per tutti i membri della comunità” … In quanto intrinsecamente politici, i diritti hanno bisogno di essere costantemente vigilati e protetti da processi politici.

Inoltre, questa condizione rimanda al fatto che il dibattito pubblico sui diritti non può accettare una loro qualificazione come beni assoluti, poiché ciò contrasterebbe con l’idea che l’agire politico sia anzitutto mosso dalla volontà di trovare una conciliazione, per quanto temporanea, al conflitto fra diverse interpretazioni. Una cultura dei diritti eccessivamente legalistica rischia di ammantare le rivendicazioni personali di un atteggiamento fortemente atomistico, poco incline al compromesso…” [8].

“… “i diritti non sono briscole che mettono sotto scacco il bene comune perché essi hanno senso solo nella misura in cui contribuiscono ad esso e forniscono un ampio ventaglio di opportunità individuali per tutti i membri della comunità” … In quanto intrinsecamente politici, i diritti hanno bisogno di essere costantemente vigilati e protetti da processi politici.

Inoltre, questa condizione rimanda al fatto che il dibattito pubblico sui diritti non può accettare una loro qualificazione come beni assoluti, poiché ciò contrasterebbe con l’idea che l’agire politico sia anzitutto mosso dalla volontà di trovare una conciliazione, per quanto temporanea, al conflitto fra diverse interpretazioni. Una cultura dei diritti eccessivamente legalistica rischia di ammantare le rivendicazioni personali di un atteggiamento fortemente atomistico, poco incline al compromesso…” [8].

Insomma, in una simile visione tutti i possibili “diritti”, nessuno escluso (nonché la loro ipotetica tutela) sono rimessi dinamicamente alla competizione parlamentare del contingente momento storico:

“… Per i costituzionalisti politici la ragion pubblica assume connotati esclusivamente proceduralie … principalmente elettorali. In una società plurale e democratica, essa viene ad identificarsi, a livello istituzionale, nel parlamento e a livello procedurale, nei cicli elettorali. L’eguale partecipazione alla risoluzione dei problemi dell’agire collettivo viene garantita attraverso l’uguale diritto di voto per ciascuno e l’adozione del principio di maggioranza come unico strumento in grado di prendere realmente sul serio la partecipazione politica. Eguale partecipazione e principio di maggioranza sono elementi fra loro strettamente collegati…” [9].

“… Per i costituzionalisti politici la ragion pubblica assume connotati esclusivamente proceduralie … principalmente elettorali. In una società plurale e democratica, essa viene ad identificarsi, a livello istituzionale, nel parlamento e a livello procedurale, nei cicli elettorali. L’eguale partecipazione alla risoluzione dei problemi dell’agire collettivo viene garantita attraverso l’uguale diritto di voto per ciascuno e l’adozione del principio di maggioranza come unico strumento in grado di prendere realmente sul serio la partecipazione politica. Eguale partecipazione e principio di maggioranza sono elementi fra loro strettamente collegati…” [9].

Secondo tale costruzione teorica, di conseguenza, la Costituzione non si identifica con quel particolare testo normativo posto al vertice di un ordinamento giuridico né tanto meno contiene principi che si elevano al di sopra del processo politico (nel cui ambito, anzi, gli stessi devono essere rigorosamente attratti per esserne a sua completa disposizione).

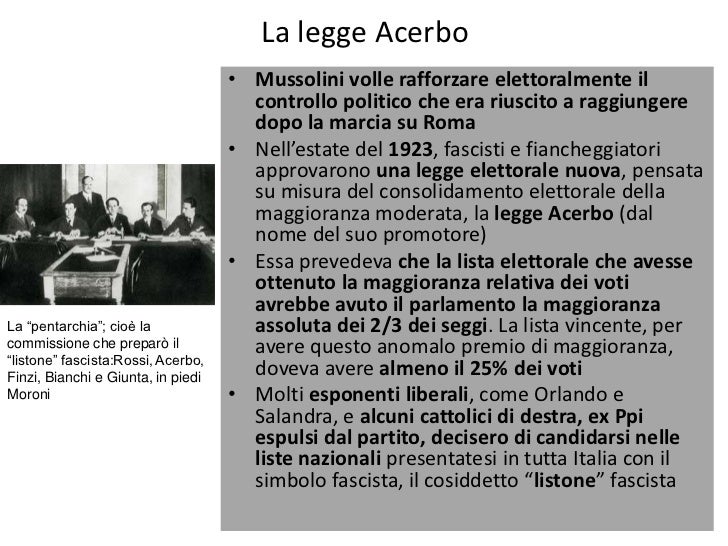

Proprio sulla scorta dell’individuato paradigma teorico è possibile intendere alcuni passaggi contenuti nella Relazione e che, di primo acchito, ricordano (in maniera nemmeno tanto vaga) il metodo adottato e alcune argomentazioni addotte dall’attuale Governo italiano della neo-sinistra cosmetica per imporre prima la legge elettorale (c.d. Italicum) e poi la riforma costituzionale oggetto del prossimo referendumconfermativo. Si è edotti, infatti, del fatto che per la stessa “legittimità del sistema costituzionale” la revisione talvolta risulta necessaria “… al fine di migliorare la governance democratica o di adattarsi alle trasformazioni politiche, economiche e sociali…” (punto 5).

La Commissione insiste altrove sul concetto e, concedendo che vi siano buone ragioni per sostenere l’esistenza di Costituzioni rigide, ne indica altrettante in presenza delle quali allo stesso tempo dovrebbe essere“desiderabile” una loro formale revisione: “… Le ragioni principali includono: - la democrazia in senso tradizionale(regola della maggioranza); - il miglioramento delle procedure decisionali; - l’adeguamento alle trasformazioni nella società (politica, economica, culturale); - la regolazione nella cooperazione internazionale; la flessibilità e l’efficienza nel processo decisionale…” (punto 82).

Di seguito, e facendo proprio in maniera testuale il pensiero di un certo prof. Cass Robert Sunstein (un epigono del costituzionalismo neoliberista americano), la Commissione si preoccupa al fondo di esplicitare la vera funzione di una Carta fondamentale: “… le Costituzioni liberali sono progettate per aiutare a risolvere tutta una serie diproblemi politici: tirannia, corruzione, anarchia, immobilismo, problemi di azione collettiva, l’assenza di deliberazione, la miopia, la mancanza di responsabilità, l'instabilità e la stupidità dei politici. Le Costituzioni sono multifunzionali. […] Il compito è di creare un governo che … è pienamente in grado di governare…” (punto 84).

E’ lo stesso prof. Sunstein, a questo riguardo, che si è impegnato a precisare in maniera romanzata il suddetto enunciato in un suo libro pubblicato nel settembre 2016 ed intitolato “Il mondo secondo Star Wars”.

Il giurista americano, in particolare, utilizzando la trama ed i personaggi della nota saga fantascentifica, si è cimentato in alcune riflessioni sull’importanza che hanno istituzioni efficienti in un regime democratico. Premettendo che “Star Wars non è un trattato politico, ma ha certamente un messaggio di natura politica” e che “in fin dei conti contrappone un Impero e una Repubblica”, questo è resoconto: “… L’Imperatore Palpatine riesce a cumulare il potere solo grazie alle incessanti e assurde baruffe tra i membri del potere legislativo repubblicano (che esercita un indubbio fascino su alcuni americani del XXI secolo, costretti ad assistere agli stessi conflitti). Padmé aveva colto il problema: “Non sono stata eletta per vedere il mio popolo soffrire e morire mentre la vostra commissione dibatte su questa invasione”. E Anakin: “Ci vuole un sistema in cui i politici si siedano attorno ad un tavolo e discutano i problemi, stabiliscano cosa fare per il bene comunee poi agiscano”. Ma, ribatte Padmé, cosa fare se non ci riescono? “E allora” replica Anakin, “bisogna costringerli”…” [10].

Il giurista americano, in particolare, utilizzando la trama ed i personaggi della nota saga fantascentifica, si è cimentato in alcune riflessioni sull’importanza che hanno istituzioni efficienti in un regime democratico. Premettendo che “Star Wars non è un trattato politico, ma ha certamente un messaggio di natura politica” e che “in fin dei conti contrappone un Impero e una Repubblica”, questo è resoconto: “… L’Imperatore Palpatine riesce a cumulare il potere solo grazie alle incessanti e assurde baruffe tra i membri del potere legislativo repubblicano (che esercita un indubbio fascino su alcuni americani del XXI secolo, costretti ad assistere agli stessi conflitti). Padmé aveva colto il problema: “Non sono stata eletta per vedere il mio popolo soffrire e morire mentre la vostra commissione dibatte su questa invasione”. E Anakin: “Ci vuole un sistema in cui i politici si siedano attorno ad un tavolo e discutano i problemi, stabiliscano cosa fare per il bene comunee poi agiscano”. Ma, ribatte Padmé, cosa fare se non ci riescono? “E allora” replica Anakin, “bisogna costringerli”…” [10].

Il messaggio che trapela non potrebbe essere più cristallino: una Repubblica può trasformarsi in dittatura se le istituzioni non sono in grado di prendere decisioni per una efficiente risoluzione dei problemi. E non è per niente singolare, in proposito, che dopo la pubblicazione del libro, la grancassa mediatica italiana abbia ovviamente colto al volo l’occasione per trarne le conseguenze e riferire in modo grottesco che “anche il maestro Yoda di Sunstein voterebbe sì al referendum(!)” [11]. La guerra neoliberista, si sa, viene combattuta con ogni mezzo.

Ora, i ragionamenti contenuti nella Relazione della Commisione di Venezia e ricalcanti simili teorie non sono affatto da assumere come originali, dal momento che gli stessi si pongono in stretta continuità con il dibattito sulla “governance” messo in circolazione dal neocapitalismo sovranazionale nel celebre “Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione Trilaterale” del 1975 ove, invero, veniva già allora epigrafato che: “… Il funzionamento efficace di un sistema democratico necessita di un livello di apatia da parte di individui e gruppi. In passato ogni società democratica ha avuto una popolazione di dimensioni variabili che stava ai margini,che non partecipava alla politica. Ciò è intrinsecamente anti-democratico, ma è stato anche uno dei fattori che ha permesso alla democrazia di funzionare bene…” [12].

E’ a causa di tale format che nei decenni, tramite la ben collaudata tecnica della “doppia verità” veicolata dagli accondiscendenti carrarmati mass-mediatici, si è andato via via rafforzandoquel “… fuorviante connubio tra logiche decisionistiche ed esaltazione della c.d. “democrazia immediata”, nell’ambito del quale la retorica del“primato della politica” è sempre di più servita a dissimulare una situazione in cui “la politica in realtà decide poco o nulla di ciò che veramente è rilevante, e se le si chiede un incremento di efficienza, tale efficienza finisce col risultare funzionale alla sollecita realizzazione di obiettivi e disegni di riforma definiti in altre sedi. L’impressione è, in realtà, proprio che ci sia una stretta connessione tra il trasferimento delle decisioni chiave ad istanze non responsabili (nella forma del dominio del mercato, o nella forma attenuata e neutralizzata del dominio della “tecnica”) e la trasformazione – rectius la semplificazione, la banalizzazione – della democrazia parlamentare nella sua versione “maggioritaria” e ultra–competitiva”. La mitologia della governabilità risponde, infatti, nel complesso all’idea di un buongoverno ex parte principis e non ex parte populi, poiché, propugnando un elevato grado di separazione e di auto-legittimazione dell’apparato politico-istituzionale, mette in discussione la stessa teoria democratica e il suo posto nello Stato costituzionale. Al primato della Costituzione vengono così contrapposte, secondo necessità e nei termini di un logorante “processo decostituente”, l’onnipotenza della politica ovvero la preminenza della tecnica, in virtù di schemi organizzativi e di dispositivi di funzionamento tesi a veicolare la presunta neutralità e apoliticità delle decisioni tecniche e, specularmente, a dissimulare le valutazioni e le scelte politiche nascoste dietro la facciata della tecnica…” [13].

Per riassumere quanto sin qui esposto, ci tocca prendere atto che la funzione di un testo costituzionale sarebbe – nel fantascientifico teorema della Commission de Venise in salsa statunitense - quella di garantire (mediante le relative e imprenscindibili riforme ad hoc) il mito della “governabilità” il quale, si badi, finisce non a caso per coincidere in tutto con quello oligarchico-elitario della democrazia idraulica di Hayek, ovvero: un Paese può essere definito governabile, per €SSI, solo in quanto il risultato elettorale consenta di adottare decisioni già assunte.

Di conseguenza,quanto più i “rozzi cittadini” vengano estraniatidalle decisioni che li riguardano, con l’affidamento del relativo potere decisionale alle élites di illuminati proprietari, tanto più un Paese risulterà governabile ed efficiente.

Non dovrebbe sfuggire, d’altro canto, come una tale distopia faccia parte di un fenomeno involutivo ben più complesso e che Lelio Basso lucidamente intercettò già negli anni ’40 allorché avvertiva che a livello planetario

“… il mondo capitalistico … procede verso forme monopolistiche e di alta concentrazione…” e che quanto più il fenomeno va avanti in modo accelerato [14]“… tanto più diventa incompatibile con un regime democratico … Le forme democratiche possono sussistere, ma sono svuotate di ogni contenuto e di ogni reale efficacia, in quanto il potere politico tende ad identificarsi sempre più col potere economicoe ad essere sempre più espressione degli interessi dei pochi gruppi monopolistici … Questo processo, che si verifica in tutti i paesi capitalistici… si trova oggi coordinato su scala mondiale dalla guida dell’imperialismo americano che tende ad unificare il mondo, sia i paesi coloniali che i paesi a economia capitalistica, sotto una comune norma di sfruttamento…”.

“… il mondo capitalistico … procede verso forme monopolistiche e di alta concentrazione…” e che quanto più il fenomeno va avanti in modo accelerato [14]“… tanto più diventa incompatibile con un regime democratico … Le forme democratiche possono sussistere, ma sono svuotate di ogni contenuto e di ogni reale efficacia, in quanto il potere politico tende ad identificarsi sempre più col potere economicoe ad essere sempre più espressione degli interessi dei pochi gruppi monopolistici … Questo processo, che si verifica in tutti i paesi capitalistici… si trova oggi coordinato su scala mondiale dalla guida dell’imperialismo americano che tende ad unificare il mondo, sia i paesi coloniali che i paesi a economia capitalistica, sotto una comune norma di sfruttamento…”.

Lelio Basso ne traeva le conseguenze adducendo che “… in ogni singolo paese politica internazionale (e cioè vincoli di subordinazione verso l’America e di inserimento nel “grande spazio” dello sfruttamento americano), politica economico-Sociale (tendente a favorire i gruppi monopolistici più forti e quindi, in via normale, quelli di portata internazionale, garantendone i profitti a scapito del tenore di vita dei lavoratori e dei ceti medi e a scapito dell’indipendenza delle piccole, medie e talvolta anche relativamente grandi imprese), e politica interna (tendente ad escludere le classi lavoratrici da ogni reale influenza sul potere e successivamente ad eliminare ogni serio controllo parlamentare e di opinione pubblica, asservendo i sindacati, la stampa, ecc.) sono in realtà tre aspetti di un’unica politica…” [15].

2.2 I limiti alla revisione costituzionale. Oltre le colonne d’Ercole.

La Commissione di Venezia offre però il meglio di sé allorquando teorizza sui “limiti” della revisione costituzionale. La tesi ci viene spiegata in termini paradossalmente “marxisti”, e cioè insistendo sul fatto che è la modifica della struttura economico-sociale che richiede il conseguente mutamento della sovrastruttura.

Una revisione costituzionale, più in generale, sarebbe perciò giustificata dal fatto che a volte le Costituzioni sono imposte da regimi politici al tramonto “… al fine di proteggere i loro interessi contro la volontà democratica dei loro successori …” e, anche nei casi in cui ciò non accade, comunque tutte le Costituzioni mature rifletterebbero “… non l’impegno della generazione presente, ma piuttosto quella delle generazioni precedenti. I critici hanno fatto notare che troppa resistenza alla revisione e alla riforma implica un principio democraticamente discutibile permettendo che la società sia "governato dalla tomba" (a volte mitizzata)lasciando che siano i "padri fondatori"… a determinare i problemi politici e le sfide di oggi…” (punto 87). In definitiva, “…non è possibileper i creatori di una costituzione creare un testo che è eterno, e che può servire la società attraverso i processi di sviluppo e trasformazione…” (punto 83).

Fissata tale premessa metodologica, la Commissione di Venezia prende altresì atto non solo che la maggioranza delle Costituzioni moderne prevedono un “procedimento aggravato” per la loro revisione (diretto riflesso della loro “rigidità”), ma soprattutto che alcune parti delle stesse (disposizioni o principi) sono dichiarate non revisionabili, come sancito, per esempio, nel caso dell’art. 139 della Costituzione italiana (punti 206-208-211).

Ebbene, tale fenomenologia non risulta per nulla ben accetta agli occhi dei giuristi di Venezia in quanto ci spiegano che “… Una democrazia costituzionale dovrebbe in linea di principio acconsentire ad una discussione aperta sulla riforma dei suoi più elementari principi e strutture di governo. Inoltre, fintanto che la Costituzione contiene regole severe in materia di revisione, allora questa fornirà normalmente una garanzia adeguata contro l’abuso e se la maggioranza, seguendo le procedure prescritte, vuole adottare la riforma, si tratta quindi di una decisione democratica che in generale non dovrebbe limitarsi ...” (punto 218). Anche in tale espressioni sembrano risuonare recenti e sinistre voci italiche.

Ebbene, tale fenomenologia non risulta per nulla ben accetta agli occhi dei giuristi di Venezia in quanto ci spiegano che “… Una democrazia costituzionale dovrebbe in linea di principio acconsentire ad una discussione aperta sulla riforma dei suoi più elementari principi e strutture di governo. Inoltre, fintanto che la Costituzione contiene regole severe in materia di revisione, allora questa fornirà normalmente una garanzia adeguata contro l’abuso e se la maggioranza, seguendo le procedure prescritte, vuole adottare la riforma, si tratta quindi di una decisione democratica che in generale non dovrebbe limitarsi ...” (punto 218). Anche in tale espressioni sembrano risuonare recenti e sinistre voci italiche.

I Commissari giungono pertanto all’apoteosi della loro “stellare” teoria allorché senza mezzi termini affermano che

“… Alla luce di quanto precede, i principi e concetti protetti dalle disposizioni non revisionabili dovrebbero, in una certa misura, essere aperti all'interpretazione dinamica. Concetti come "sovranità", "democrazia", "repubblicanesimo","federalismo" o "diritti fondamentali" sono tutti concetti che nel corso degli anni sono stati oggetto di continua evoluzione, sia a livello internazionaleche a livello nazionale, e correttamente dovrebbe continuare a essere così negli anni a venire ...”. Ad esempio, la nozione di "democrazia" e quella "principi democratici" non è intesa nel 21° secolo come lo era nel 19 ° o 20 ° secolo. Lo stesso vale per concetti come "sovranità" e "integrità territoriale"che, secondo il diritto internazionale in maggior parte europeo, assumono un significato diverso da quello che avevano solo pochi decenni fa…” (punto 221).

“… Alla luce di quanto precede, i principi e concetti protetti dalle disposizioni non revisionabili dovrebbero, in una certa misura, essere aperti all'interpretazione dinamica. Concetti come "sovranità", "democrazia", "repubblicanesimo","federalismo" o "diritti fondamentali" sono tutti concetti che nel corso degli anni sono stati oggetto di continua evoluzione, sia a livello internazionaleche a livello nazionale, e correttamente dovrebbe continuare a essere così negli anni a venire ...”. Ad esempio, la nozione di "democrazia" e quella "principi democratici" non è intesa nel 21° secolo come lo era nel 19 ° o 20 ° secolo. Lo stesso vale per concetti come "sovranità" e "integrità territoriale"che, secondo il diritto internazionale in maggior parte europeo, assumono un significato diverso da quello che avevano solo pochi decenni fa…” (punto 221).

La cavillosità formalistica del ragionamento si sviluppa in ulteriori passaggi alla stregua di corollari null’affatto innocenti, come quello secondo cui solo alcune disposizioni costituzionali (tra tutte quelle prese in rassegna dalla Commissione) sarebbero dichiarate espressamente non revisionabili – si veda sempre l’art. 139 della Costituzione italiana - mentre la maggior parte delle rimanenti non sono esplicitamente dichiarate tali (punto 222), e quello secondo cui, di conseguenza, “… Se non vi sono disposizioni speciali sulla inemendabilità, di solito può essere arguito che tutte le parti della Costituzione sono soggetti a possibili modifiche…” (punto 223). Sull’argomento, le conclusioni della Commissione sono lapidarie:

“… La modifica costituzionale dovrebbe preferibilmente essere emanata con revisione formale … Quando sostanziali modifiche informali (non scritte) si siano sviluppate, queste preferibilmente dovrebbero essere confermate da successive modifiche formali…” (punto 246). I principi fondamentali sono stati disattivati di fatto? Tanto vale ratificare sul piano formale tale “sviluppo”

Dovrebbe essere possibile discutere e modificare non soltanto le disposizioni costituzionali sul governo (cioè gli assetti istituzionali),ma anche disposizioni in materia di diritti fondamentali e tutte le altre parti della Costituzione (punto 248)

Principi e disposizioni di inemendabilità dovrebbero essere interpretati e applicati in modo restrittivo (punto 250)”.

Ora, l’analisi contenutistica della Relazione redatta dalla Commissione di Venezia (che, non bisogna mai dimenticare, è un organo ufficiale dell’UE) ci svela - in termini fenomenologici e qualora ve ne fosse ancora di bisogno – la natura pericolosamente regressiva di quest’istituzione €uropea dal volto buono.

L’ideologismo giuridico esaminato, e ritagliato in tutto “a misura di mercato”, dimostra infatti come i redattori della Relazione siano probabilmente contaminati, nella migliore delle evenienze, da un grave analfabetismo (non solo) giuridico di ritorno e, nella peggiore, da irresistibili e coscienti pulsioni reazionarie. Non è questa la sede né l’ambito per affrontare in profondità temi di diritto costituzionale ad elevata complessità tecnica che sarebbero aggravati altresì da approfondimenti comparatistici. Tutto ciò non impedisce tuttavia di inviare a quei redattori della Relazione (nonché alle loro altolocate “muse" anglosassoni) un’ideale cartolina sul significato e la funzione della nostra Costituzione, argomento i cui nuclei tematici sono stati già ampiamente approfonditi da Quarantotto nel corso di questi anni, ma che sinteticamente ripetuti in questa sede di certo non possono nuocere.

3. Brevi chiarimenti alla Commissione di Venezia ed allo “Jedi” Sunstein

Per comprendere la vera essenza della nostra Costituzione non possono essere ignorati alcuni presupposti storici ed economici che la precedono.

La Costituzione italiana, infatti, non si atteggia solo come un momento di soluzione contingente e transeunte rispetto agli avvenimenti della seconda guerra mondiale, dal momento che quest’ultima - con i suoi totalitarismi nazi-fascisti - ha rappresentato, a sua volta, la degenerazione dialettica di un problema ben più basilare che è quello riguardante gli assetti ed i conflitti della c.d. società capitalistico-borghese (laddove per borghesia deve intendersi la classe antenata del capitalismo moderno ed oggi globale finanziarizzato, detentrice dei mezzi di produzione latamente intesi ed ispirata alle teorie classiche dell’equilibrio economico e alle sue successive elaborazioni).

La Costituzione italiana, infatti, non si atteggia solo come un momento di soluzione contingente e transeunte rispetto agli avvenimenti della seconda guerra mondiale, dal momento che quest’ultima - con i suoi totalitarismi nazi-fascisti - ha rappresentato, a sua volta, la degenerazione dialettica di un problema ben più basilare che è quello riguardante gli assetti ed i conflitti della c.d. società capitalistico-borghese (laddove per borghesia deve intendersi la classe antenata del capitalismo moderno ed oggi globale finanziarizzato, detentrice dei mezzi di produzione latamente intesi ed ispirata alle teorie classiche dell’equilibrio economico e alle sue successive elaborazioni).

Lotta di resistenza, Assemblea Costituente e Costituzione sono, in tal senso, lo sviluppo logico di un unico processo che vide il Popolo italiano impegnato - in un raro e nobile momento di autocoscienza – nel tentativo di risolvere in modo definitivo quei conflitti pluridecennali.

In chiave storica, la Resistenza italiana non può perciò essere letta esclusivamente come opposizione eroica della comunità nazionale ad un particolare regime autoritario storicamente denominato “nazi-fascismo”.

Una siffatta interpretazione, proprio per quanto sopra anticipato, sarebbe riduttiva e superficiale. Nella Resistenza italiana, di contro, si condensò soprattutto la volontà popolare di tagliare definitivamente i ponti con gli istituti politico-istituzionali del liberalismo economico-autoritario e del dominio di classe del capitalismo, per sostituirvi una società democratica che fosse improntata certamente sui diritti di libertà, ma che fosse basata ancor prima sui diritti sociali (c.d. di terza generazione) [16] e sulla perequazione economica di tutti i cittadini.

E’ Lelio Basso che meglio ci spiega senza equivoci il sentimento che animò i Resistenti:

“… La lotta contro il fascismo condotta per un ventennio dalla classe operaia e dagli intellettuali di avanguardia, divenuta nel 1943 la lotta dell'immensa maggioranza del popolo italiano era una lotta per la conquista di un regime di democrazia. Anche se la nuova generazione, nata cresciuta ed educata sotto il fascismo non sapeva che cosa veramente fosse un regime democratico, che cosa veramente significasse democrazia, tutti coloro che combatterono veramente il fascismo, sapevano che essi combattevano per un rinnovamento totale, della vita italiana. Essi avevano tutti, almeno confusamente, una grande speranza nel cuore: che i mali di cui l'Italia aveva sofferto durante il fascismo avessero definitivamente a cessare e che una nuova fase si aprisse per la storia del nostro Paese. E poiché il fascismo era venuto sempre più svelandosi per un regime di dittatura e di oppressione poliziesca, di sfruttamento economicoe miseria, e infine di guerra, l'antitesi del fascismo appariva come un regime di vera libertà, DI PROGRESSO SOCIALE E BENESSERE ECONOMICO e di pace. Era questa, del resto, l'aspirazione comune alla grande maggioranza dei popoli d'Europa che nel corso di una generazione avevano conosciuto due guerre mondiali e, bene spesso, un regime di dittatura fra le due guerre …” [17].

Ed ancora, “… il sentimento più comune agli uomini della Resistenza fu certamente quello di un popolo chiamato a prendere in mano i propri destini… Ricostruzione dal basso, impegno e responsabilità di ciascuno per assolvere nel miglior modo il proprio compito, liquidazione definitiva del passato: questo fu il lievito della Resistenza… un altro, forse più profondo valore, fu conquistato quasi d’impeto in quei mesi: il senso della responsabilità personale, principio e fondamento di ogni vita democratica. Il fascismo aveva non solo soffocato colla costrizione esterna ogni forma democratica, ma, quel che è peggio, aveva cercato di soffocare e di spegnere nel conformismo, nell’indifferentismo o nell’ipocrisia, il senso dell’autonomia e della dignità individuali la coscienza che ciascuno deve avere del proprio diritto e dovere di scegliere, di decidere, di assumere delle responsabilità... il popolo sentì di nuovo la propria tremenda responsabilità, sentì che nessuno poteva rimanere estraneo o indifferente, sentì il dovere di impegnarsi per sé e per i figli, per i vicini e per i lontani, per il presente e per il futuro. Se la democrazia è la maturità dei popoli, la Resistenza è stata una vera scuola di democrazia… Il fascismo era stato dittatura tirannica, centralismo burocratico: l’Italia di domani avrebbe dovuto per contro sviluppare al massimo il senso dell’autonomia, delle autonomie locali e delle autonomie istituzionali, sbarazzarsi dei prefetti, della tutela burocratica, dell’accentramento statale. Il fascismo aveva introdotto dappertutto il comando, la gerarchia, l’autorità, aveva rafforzato enormemente il prepotere padronale nelle aziende, aveva degradato i lavoratori: l’Italia di domani avrebbe dovuto dare nuovo slancio all’organizzazione sindacale, alle lotte operaie, avrebbe dovuto soprattutto riaffermare la dignità dei lavoratori all’interno della fabbrica, farne dei soggetti coscienti dello sforzo produttivo, partecipi alla gestione delle aziende e alla responsabilità della produzione. Il fascismo aveva favorito scandalosamente i “padroni del vapore”, i grandi magnati dell’industria e della finanza, ne aveva moltiplicato i profitti a detrimento della condizione operaia, aveva imposto i patti di lavoro, aveva imposto i salari e gli stipendi, aveva aggravato e legalizzato lo sfruttamento: l’Italia di domani avrebbe dovuto essere invece l’Italia dei lavoratori, avrebbe dovuto assicurare a tutti nuove condizioni umane di vita, dare piena attuazione alle esigenze sociali dei tempi nuovi, spezzando il prepotere delle oligarchie finanziarie...

Su questi punti essenziali: SOVRANITÀ E RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL POPOLO, MASSIMO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE, DEMOCRAZIA ANCHE SUI LUOGHI DI LAVORO, VASTE RIFORME SOCIALI, si può dire che vi fosse un orientamento comune delle più varie correnti, ed esso formava il contenuto di quella rivoluzione dal basso che era nell’animo di tutti ...” [18].

A guerra conclusa, pertanto, la soluzione radicale a quei conflitti e la realizzazione delle aspirazioni della Resistenza non avevano bisogno di espedienti, bensì di soluzioni “… Si vuol sapere dove si va, perché e per chi si lavora e si patisce ancora. Sta bene un altro inverno di miseria, di freddo e di fame, ma poi? Che cosa ci attende? Ancora la vecchia società borghese più marcia di prima, ancora il vecchio mondo capitalistico più reazionario di prima, ancora la vecchia burocrazia, il vecchio stato, tutto il vecchio mondo più fascista di prima? QUESTO SI CHIEDE IL PAESE,QUESTO SI CHIEDONO LE MASSE che hanno lottato e sofferto per venti mesi, che hanno sopportato i più generosi sacrifici di sangue proprio perché il loro paese fosse finalmente libero, proprio perché il sudore loro e dei loro figli non servisse più ad impinguare una classe dirigente che aveva fatto così clamoroso fallimento…” [19].

Questi di seguito descritti sono infatti lo stato d’animo e le attese degli Italiani come riportati da Lelio Basso in quel particolare momento storico allorché si insediò la Costituente, momento eccelso di auto-identificazione primigenia del Popolo e di incardinazione di ogni futura legalità: “… oltre la situazione economica obiettiva, è da prendere in considerazione anche la situazione psicologica delle masse, tenute per molti mesi a freno nelle loro anche urgenti rivendicazioni, in vista della grande conquista politica della Repubblica e della Costituente. Non c’è dubbio che le masse, che a questo evento hanno sacrificato ogni altra richiesta, si aspettavano di ricavarne qualche miglior risultato per le proprie elementari esigenze di vita. Non per nulla su molti muri della penisola si sono viste delle grandi scritte con le parole “Pane, lavoro e Costituente” o altre simili che associavano le rivendicazioni economiche a quelle politiche… Le masse si sono battute per la repubblica, ma per una repubblica che fosse effettivamente una conquista democratica, vigilante sulle necessità del popolo, e non uno strumento di difesa dei ceti privilegiati. La repubblica l’han fatta strappandola ad una formidabile coalizione di interessi che si era stretta intorno alla monarchia; come potrebbero non chiedere a questa repubblica che si preoccupi almeno di non lasciarle morire di fame? …” [20].

L’Assemblea Costituente si assunse pertanto, portandolo egregiamente a termine, un preciso compito, quello di tradurre gli ideali della Resistenza in principiche avrebbero dovuto impedire una volta e per tutte all’Italia di rivivere in futuro le sofferenze causate da un sistema liberoscambista senza controlloe dedito in modo spietato allo sfruttamento illimitato della forza lavoro. Fu così che nel “tabernacolo” dell’Assemblea Costituente nacque la Costituzione italiana che decretò, si ribadisce, la sconfitta del nazi-fascismo, ma come uno dei tanti epifenomeni di rovine associate all’archetipo onnimercificante del liberalismo economico.

Ecco perché, nell’instaurare un ordine nuovo, il Popolo italiano aveva decretato che la sua sovranità (art. 1 Cost.) [21] in tanto avrebbe avuto veramente senso in quanto fosse stata finalizzata alla realizzazione dei diritti sociali (con il lavoro in primis, art. 4 Cost.) o, che è lo stesso, in quanto fosse stata diretta con ogni sforzo all’attuazione della democrazia sostanziale (art. 3, comma II, Cost.), cioè redistributiva e pluriclasse, il tutto veicolato da politiche di pieno impiego d’ispirazione keynesiana. Erano le nuove forze sociali e politiche organizzate (mediante i partiti e i sindacati) che si erano finalmente assunte l’impegno di elaborare – immettendosi nel circuito delle rinnovate istituzioni di governo – gli indirizzi politici, economici e sociali contrastanti con il ristretto interesse di una sola classe che tradizionalmente ha visto contrapposto il meccanismo di accumulazione della ricchezza al lavoro.

Tale è l’incontrovertibile essenza e ragion d’essere della Costituzione italiana, la cui funzione, quindi, è da ricercare non tanto nell’arida disciplina giuspositivistica delle “geometrie istituzionali” dello Stato-apparato e nella governance idraulico-sanitaria così predilette dagli €urordoliberisti americanizzati (interessati a svuotare del suo contenuto sociale le speranze della Resistenza), quanto quella di fissare i principi fondamentali nella costruzione dell’unità politica e nella realizzazione indefettibile dei fini che il Popolo sovrano si è incondizionatamente prefisso. I principi non sono “fondamentali” o “supremi” solo perché contenuti formalmente in disposizioni dal rango gerarchico sovraordinato, ma perché sottendono un COMPLESSO DI VALORI consensualmente posti a fondamento di una determinata società quali fattori giuridici di identità collettiva (e di progresso).

I principi supremi sono quindi la traduzione sul piano normativo di quel complesso di valori (= essenza e ragion d’essere della Costituzione) caratterizzato per la sua natura prenormativa, tanto che le norme contenenti principi/valori possono essere definite metanorme. Ciò non significa, come bene è stato sottolineato, che la lettura “per valori” della Costituzione determini “… l’emigrazione dal campo della indagine giuridica ed il necessario ingresso nell’incerto mondo della speculazione politico filosofica…”, ma è “… la conferma che anche i valori vogliono evocare il punto di arrivo del processo di crescitae di perfezionamento di una tradizione culturale che …si è tradotto in un progetto di civilizzazione dei rapporti umani attraverso il diritto ed i suoi paradigmi la cui irreversibilitàè attestata … dalle costituzioni europee…” [22].

Insomma, per i principi supremi della Costituzione non vale la relazione “struttura-sovrastruttura” così come semplicisticamente (ed in modo più che interessato) vuol farci credere la Commissione di Venezia:

“La norma sulla normazione … è fonte stessa delle istituzioni (che sono regola organizzativa della società): non è mera fonte di "legittimazione" delle istituzioni, tipizzate in precedenza dall'assetto sociale, cioè dalla struttura pregiuridica. Quindi, il fenomeno normativo, in tale (unica) ipotesi, trascende la sua stessa ordinaria funzione di "dare regola stabile" all'assetto comunque precostituito, e dà una regola che determina l'assetto delle istituzioni e delle regole che esse possono produrre”, come pure è stato spiegato a più riprese da Quarantotto con il conforto di autorevoli basi dottrinali [23].

Di conseguenza, dovrebbe comprendersi perché quei “principi-valori supremi” contenuti negli artt. 1-12 della Costituzione (frutto della “diretta azione costituente del popolo”[24]) ed alla luce dei quali vanno interpretate tutte le altre, non sono soggetti a revisione, sono cioè sottratti alla disponibilità del legislatore-potere costituito (nonché dell’interprete), come affermato dalla Consulta che ha fatto riferimento sul punto proprio ai “principi che appartengono all'essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana” o, ancora più sinteticamente, esprimendosi in termini di “valori primari dell'ordinamento” [25].

Nel delirio avvolto dal relativismo etico-morale e dal realismo mercatistico, alla Commissione di Venezia non potrebbe ovviamente essere richiesto di andare al di là della concezione di un mondo del tutto reificato.

A questo punto, però, un’ultima ed inquietante domanda si pone a valle dell’intero discorso che potrebbe aprire scenari veramente inauditi: nel caso in cui il virus incubato nelle pieghe della Relazione veneziana dovesse manifestarsi con i suoi distruttivi sintomi neo-ordoliberisti, saprebbe oggi il Popolo italiano opporre i necessari anticorpi?

__________________________

[3] http://orizzonte48.blogspot.it/search?updated-max=2016-08-30T13:11:00%2B02:00&max-results=6&start=15&by-date=false; http://orizzonte48.blogspot.it/2016/08/ventotenes-vaudeville-la-penosa-agonia.html

[5] Il testo, solo in lingua inglese, è reperibile all’indirizzo http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)001-e

[7] Così M. GOLDONI, Cos’è il costituzionalismo politico?, 2-3, reperibile all’indirizzo http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2010_n10/3-05_studi_M_Goldoni.pdf.

[8] Così M. GOLDONI, op.cit., 10-11

[9] Così M. GOLDONI, op.cit., 14

[10] Così C. R. SUNSTEIN, Il mondo secondo Star Wars, EGEA, Milano, 2016, 117 e 119

[12] La crisi della democrazia, Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione Trilaterale, Franco Angeli, Milano, 1977, 109, reperibile all’indirizzo http://www.mauronovelli.it/La.crisi.della.democrazia_HUNTINGTON.pdf.

[13] Così E. OLIVITO, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, 9-10, su Costituzionalismo.it, reperibile all’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/articoli/543/

[15] L. BASSO, Ciclo totalitario III, in Quarto Stato, 1-31 luglio-15 agosto 1949, 3-6

[16] Si veda L. BARRA CARACCIOLO, Euro e(o) democrazia costituzionale, Roma, 2013, 53 e ss.

[17] L. BASSO, La relazione Basso sulla lotta socialista per la democrazia, Avanti, 14 dicembre 1947

[18] L. BASSO, Il principe senza scettro, Milano, 1958, 90-93

[19] Così L. BASSO, Due Totalitarismi - Fascismo e Democrazia Cristiana, La liberazione, Milano, 1951

[20] Così L. BASSO, Due Totalitarismi, cit., La Repubblica

[22] Così R. NANIA, Principi supremi e revisionecostituzionale (annotazioni sulla progressione di una controversia scientifica), 8, reperibile all’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/03/R-Nania-Principi-supremi-e-revisione-costituzionale.pdf

[23] Si vedano i commenti a http://orizzonte48.blogspot.it/2016/09/chianciano-16-18-settembre-e-i-suoi.html

[24] Così R. Nania, op. cit., 5

[25] Corte Costituzionale sentenze nn. 1146 del 1988 e 35 del 1997

Individual

Individual PAC

PAC Party

Party Candidate

Candidate